(J-F Picard, 06 / 2013) http://archivchemindefer.free.fr/

En

1955 en France, l'électrification de la ligne Valenciennes-Thionville

coïncide avec le record de vitesse mondial de deux locomotives

électriques lancées à plus de trois cent kilomètres à

l'heure. A l'époque, peu d'observateurs notent que cette performance

fut

obtenue avec un système d'électrification ancien, le courant continu

1500 volts, alors que la rocade du Nord-Est inaugurait simultanément la

première

ligne

de chemin de fer électrifiée en courant alternatif haute tension à

fréquence industrielle (50 périodes ou Hertz par seconde). Selon la

formule

de l'époque, ce

nouveau mode d'électrification devait permettre de faire circuler les

trains les plus lourds d'Europe sous la caténaire la plus légère du

monde. Désormais, le chemin de fer pouvait puiser son énergie

directement

auprès du producteur d'électricité, le nouveau système

se

voyant qualifié d'universel car susceptible de

remplacer toutes les dispositions utilisées

jusqu'alors. De fait, si les différents

réseaux européens ont

cherché très

tôt à réaliser l'inter-opérabilité nécessaire à la

circulation des trains, notamment en matière

d'écartement des voies, d'attelages ou de systèmes de freinages, à

l'inverse chacun décidait d'adopter un système particulier pour

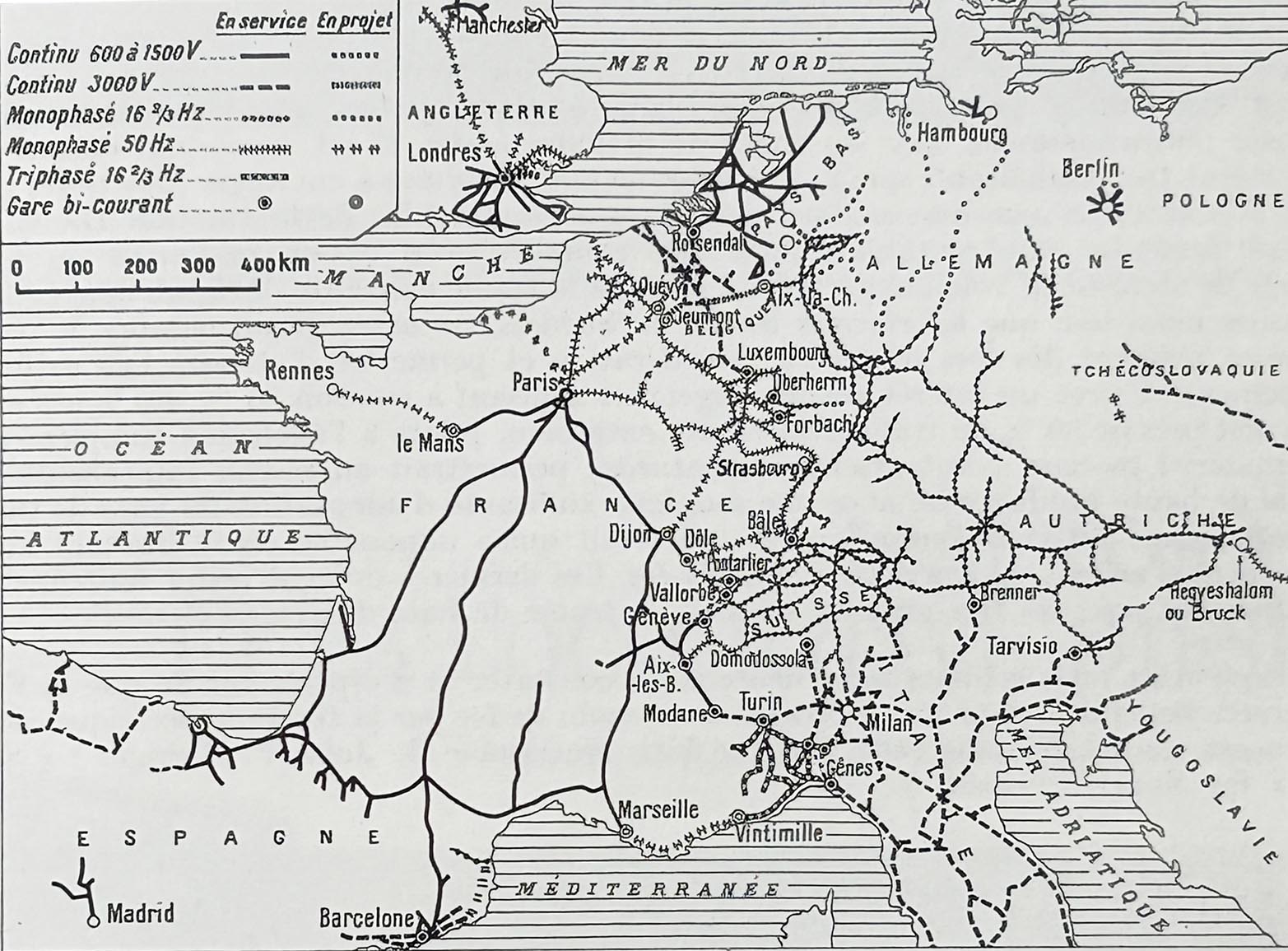

électrifier son réseau ferré. Sans entrer dans les détails, il existe

aujourd'hui quatre standards d'électrification sur le

vieux continent : l'alternatif monophasé à la

fréquence spétiale de 16 2/3 périodes (Hz) en Suisse, en Europe

centrale et en Scandinavie, le continu 1500 Volts en France et aux

Pays-bas, le

continu 3 kV en Belgique et en Italie et enfin le monophasé à 50 Hz

dont il sera question ici. A coté d'arguments techniques

et économiques, il existe donc des critères stratégiques,

voire politiques dans le choix d'un système d'électrification. Ainsi,

les querelles

franco-allemandes qui ont émaillées le vingtième siècle avec deux

guerres mondiales, peuvent expliquer pourquoi la France choisit d'abord

l'alternatif monophasé à fréquence

spéciale, l'abandonne en 1920 au profit du

courant continu, pour

revenir trente ans plus tard à l'alternatif à fréquence industrielle à l'heure de développer une coopération européenne.

Courant continu v/ courant alternatif

Au début du vingtième siècle, en Allemagne et

aux Etats-Unis, l'industrie électrique naissante joue un rôle capital

dans le développement du nouveau mode de traction autour de deux technologies, d'un côté le courant

continu, de l'autre l'alternatif. La loi d'Ohm explique que la puissance d'un moteur électrique exprimée en watts est

déterminée par une relation inversement proportionnelle entre le voltage et l'intensité de son alimentation

(V = rI). En Amérique, Thomas Edison a fondé en 1892 la

firme General

Electric (GEC°) afin de développer les usages du courant

continu, tandis que le développement du courant

alternatif est l'apanage de sa concurrente, la firme Westinghouse

qui industrialise les brevets Tesla du transformateur et réalise

en

1905 la première électrification ferroviaire d'importance

entre

New-York et New-Haven. En Allemagne, Werner v. Siemens a fondé

une

firme qui porte son nom en commençant à fabriquer des

tramways dont le

premier réalisé pour l'exposition internationale

d'électricité à Paris

en 1881, tandis que Dolivo Dobrowolsky, le directeur de sa concurrente,

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG), a mis au point le

moteur à

induction, alternatif triphasé grâce auquel des

automotrices

prototypes franchissent les 200 km/h dès 1903 (cf. le sommaire des premiers articles de la RGCF sur l'électrification des chemins de fer). Quant

à l'industrie électrique française, naissante, elle utilise des licences

nord-américaines. Schneider utilise les brevets Westinghouse du

courant

alternatif et réunira ses filiales électriques en 1931

(Schneider-

Westinghouse et Jeumont-Schneider) au sein de la société 'Matériel de

traction électrique' (MTE-Schneider), la Compagnie

Electro-mécanique

(CEM) étant une filiale du Suisse Oerlikon.

De son côté la 'Compagnie Française Thomson-Houston' (CFTH), filiale de

la 'General

Electric' (GEC°) américaine, fusionnera en 1928 avec l''Alsacienne de

Construction Mécanique' (SACM) et en 1932 avec les

'Constructions

électriques de France' (CEF) pour donner Alsthom (désormais sans 'h').

Le choix de l'exploitant

Les compagnies de chemin de fer, autrement dit les exploitants, ont joué un rôle non moins important dans ces choix.

L'électricité apporte des solutions à

deux types de contraintes posées à l'exploitation, celle des réseaux

urbains d'une part, des lignes de montagne de l'autre. Pour sa simplicité, le

continu basse tension fourni par des centrales thermiques devient - et

restera - le champs d'action

privilégié du métro et de la banlieue parisienne, comme ce fut le cas au P.O. et aux chemins de fer de l'Etat aux débuts du vingtième siècle. Dans les régions montagneuses, les turbo-alternateurs des barrages fournissent une énergie électrique facile à transporter. C'est ainsi que la Suisse a su

développer très tôt son industrie autour de

l'ensemble turbines-alternateurs-traction avec Oerlikon,

Brown-Boveri à Baden, SLM à Winterthur, devenant très tôt l'un des leaders mondiaux de

l'industrie électrique. Mais l'utilisation du courant

alternatif en traction se heurte

à certaines sujetions. Le triphasé

permet

la réalisation de machines robustes, mais aux dépens de la

souplesse de

fonctionnement des locomotives et nécessite un dispositif d'alimentation

complexe qui le fera abandonner malgré quelques réalisations notables, par exemple en Italie septentrionale. Quant au monophasé, la commutation des moteurs à collecteurs s'avère

d'autant plus délicate que la fréquence du courant est

élevée. D'où le recours à un courant à basse

fréquence, parfois qualifiée de spéciale, dont la mise au point revient à l'ingénieur Hans Behn-Eschenburg de la firme Oerlikon. Les essais réalisés sur la petite ligne Seebach-Wettingen en 1904 s'avèrent si probants qu'ils conduisent les chemins de fer

helvétiques à l'adopter pour électrifier la compagnie du Bern-Löchstberg-Simplon avant que le monophasé 16 2/3 Hz à 15 000 volts ne finisse par équiper l'ensemble

de réseau ferré helvétique.

Les Chemins de fer du Midi (et le PLM) optent pour l'alternatif

C'est ainsi qu'au début du vingtième siècle l'alternatif

monophasé à fréquence spéciale

suscite l'intérêt de la Compagnie des chemins de fer du Midi, le

plus montagneux des grands réseaux français. Son

directeur Jean-Raoul Paul est un polytechnicien

passionné d'électricité comme l'atteste sa

participation au premier congrès international de la Houille

blanche. Après une première

réalisation en continu basse tension sur la petite ligne

à voie métrique de Cerdagne de Villefranche de Conflent à

La Tour de Carol, en 1910 le Midi décide d'équiper la ligne de

Perpignan à Villefranche de Conflent en 12 kV- 16 2/3 afin d'y tester six locomotives prototypes proposées par l'industrie. Ce choix est

d'autant plus remarquable que la chaine pyrénéenne ne

bénéficie alors d'aucune installation de production

et que la construction de

barrages

dans les hautes

vallées pyrénéenne est engagée non seulement au profit du chemin de fer, mais e l'électrification générale de l'ensemble du Sud-Ouest. A la veille de la Première Guerre mondiale, les lignes de

Lourdes à Pierrefitte, de Tarbes à Bagnères de

Bigorre et l'amorce de

la rocade Toulouse-Bayonne sont équipées, même si elles ne

semblent avoir connues qu'un timide début

d'exploitation électrique, contrairement à Perpignan - Villefranche exploité avec ce système jusque dans les années 1970. A la même époque au Sud-Est, après

une première réalisation en continu basse tension sur la

petite ligne alpine du Fayet à Vallorcine, le réseau

Paris-Lyon-Méditerranée (PLM)

entreprend des essais

d'électrification en alternatif monophasé entre Cannes et

Grasse en optant pour du monophasé 25 Hz distribué par

l''Énergie Electrique du Littoral

Méditerranéen'. Mais à l'inverse du Midi, le PLM qui ne s'inscrit pas

dans une perspective d'électrification générale abandonne assez vite

l'expérience.

La Grande Guerre et l'intervention de l'Etat

Survient

la Première Guerre mondiale et l'apparition d'un nouveau

protagoniste dans les

programmes

d'électrification générale, comme dans

l'exploitation des chemins de fer, l'Etat, responsable d'une mobilisation industrielle suscitée par les besoins de la défense

nationale.

Privé des mines du Nord, la pénurie de charbon

pénalise les chemins de fer français qui y puisent encore

l'essentiel de ses ressources, les grands réseaux sont placés en 1917 sous la tutelle du ministère des

Travaux publics qui les convie à rationaliser leur exploitation grâce à un

programme d'électrification qui permettrait d'économiser deux millions

de tonnes de charbon par an. En fait, le ministère des Travaux publics

exhume un programme d'électrification de neuf mille kilomètres de lignes élaboré avant la guerre, fondé sur des

concessions d'usines hydroélectriques accordées aux grands réseaux, le P.-O., le Midi

et le PLM. Concernant le réseau électrique,

une circulaire précise en avril 1918 que "pour

les installations de

production distribution d'électricité à

réaliser dans les régions dévastées par

l'ennemi et pour des concessions nouvelles, on (devra) adopter le

courant l'alternatif triphasé à cinquante périodes (50 Hz)",

devançant ainsi une normalisation préconisée en 1922 par la Conférence internationale des grands réseaux

d'énergie (CIGRE). Le

14

novembre 1918, soit trois jours après l'armistice qui

marque la fin de la Grande Guerre, le ministère des Travaux

publics installe un 'comité d'études pour

l'électrification des réseaux de chemins de fer

d'intérêt général'. Cet organisme est

placé sous la présidence de Gabriel Cordier, le patron de

l''Électricité du Littoral

Méditerranéen' qui a

permis les essais du PLM avant-guerre. Il comprend le ministre

de l'industrie, Louis Loucheur, son rapporteur est un

universitaire, le professeur Alexandre Mauduit de la Faculté de Nancy.

L'Etat-major y a dépêché ses représentants

qui expriment les réticences militaires

vis-à-vis d'éventuelles électrifications des

lignes de l'Est et du Nord de la France. Car ce comité réunit évidemment les

représentants des grands réseaux, Hippolyte Parodi pour

le P.-O., Natalis Mazen pour l'État, Ferrand pour le PLM, ainsi

que des ingénieurs des PTT, mais, curieusement, aucun repréntant de la compagnie du Midi.

Les investigations du comité d'étude pour l'électrification des chemins de fer

Début 1919 sous ses auspices, une mission

technique se rend en Suisse et en Italie pour étudier

l'électrification en alternatif, système défendu

par le professeur Mauduit. Puis en juillet aux États-Unis pour

évaluer le continu, cette fois à l'instigation de Parodi.

Les premières conclusions du comité traduisent un

enthousiasme modéré puisqu'il est fait état

d'expériences fragmentaires - un millier de locomotives

électriques en service dans le monde contre trois cent mille

à vapeur - et surtout d'une diversité de dispositions

techniques qui conforte certains de ses membres dans la conviction de

la supériorité de la vapeur. Lors

d'une conférence donnée devant la

Société française des électriciens, Natalis

Mazen qui est alors engagé dans un vaste plan d'électrification de la banlieue de l'ouest parisien déclare que : «l'électricité

n'a pas encore fait ses preuves en grande traction ferroviaire. Aux

Etats-Unis, elle a surtout été source de

difficultés techniques et économiques; par exemple elle

ne permet pas de faire mieux que les locomotives à vapeur. Au

reste, l'électrification des chemins de fer n'est

intéressante que pour les lignes de banlieue où on peut

faire circuler des automotrices à adhérence totale,

d'où d'ailleurs (notre) préférence pour le courant

continu basse tension plus pratique sur ce type de

matériel»

(N. Mazen, 'La grande traction par l'électricité, l'état actuel de la

question, RGCF, 1919). Parallèlement à cette enquête administrative,

un débat s'amorce entre les constructeurs de locomotives et les

exploitants. Les premiers organisent une mission d'industriels

français en Suisse, avec à sa tête Georges Darrieus, ingénieur à la 'Compagnie

électro-mécanique' (Brown-Boveri), afin de

réexaminer les réalisations en alternatif. Les

exploitants y répondent en dépêchant

l''Office central de construction et d'étude du

matériel ferroviaire' (OCEM), une émanation des

grands réseaux et ils vont visiter le 'North-Eastern'

britannique où existe une ligne électrifiée en 1,5

kV continu par la firme 'Dick Kerr' (English Electric). En

définitive, une

décision

ministérielle du 29 août 1920 décide d'unifier le

système d'électrification des chemins de fer

français autour du courant continu à la tension de 1500 volts,

exceptionnellement portée à 3 kV, l'alternatif

monophasé étant rejeté au prétexte des perturbations

qu'il engendre dans le réseau téléphonique

longeant les voies ferrées.

|

|

|

Affinités industrielles et dirigisme technique

Cette décision équivaut à condamner les premières réalisations du Midi en courant alternatif. En réalité, si la brutalité de la sentence doit beaucoup aux pratiques dirigistes de la guerre où une administration centrale en position de force pouvait imposer son arbitrage, il convient aussi d'évoquer le rôle de certains exploitants et de leurs politiques d'équipement. Ainsi, le continu 1,5 kV a été souvent qualifié de 'système Parodi', tant l'électricien du P.-O. semble avoir pesé dans la décision ministérielle. Certes, Parodi reconnaît la supériorité théorique de l'alternatif pour la traction, mais il lui reproche son incapacité à consommer directement le courant du réseau de transport haute tension. Plus tard, il racontera s'être rapproché de Behn-Eschenburg pour lui demander s'il pensait pouvoir fabriquer des moteurs directs fonctionnant en monophasé cinquante périodes. La réponse négative de son interlocuteur l'aurait convaincu du peu d'intérêt du dispositif : «En Allemagne et en Suisse, écrit-il en janvier 1920 dans la RGCF, une théorie purement étatiste (sic) et très particulariste a abouti à des centrales électriques construites et exploitées par l'État, uniquement pour alimenter les réseaux de chemin de fer» . Dès lors dit Parodi, pourquoi ne pas recourir au courant continu expérimenté sur la banlieue parisienne, «...susceptible d'être fourni à partir de n'importe quelle source primaire » (H. Parodi, 'Le développement actuel de la traction électrique sur les grands réseaux de chemin de fer', RGCF, janv. 1920). Or, si le courant continu se prête bien l'alimentation des moteurs à collecteurs, il crée de grosses sujétions en matière d'équipements fixes, par exemple la multiplication des sous-stations pour transformer le triphasé haute tension du réseau général en courant continu et une caténaire lourde destinée à supporter un gros ampérage. Bref, s'il ne conteste pas que son coût d'équipement soit supérieur à celui de l'alternatif, Parodi estime que le continu 1500 volts n'empêchera pas l'électricité ferroviaire de sortir des usages où elle était cantonnée jusque là, i.e. la banlieues et les lignes de montagne. Ajoutons enfin que derrière le rejet du monophasé alternatif se profile le refus des ingénieurs français de solliciter les compétences des électriciens d'outre-Rhin. Si l'argument a pu jouer, Parodi a aussi souhaité recourir à la technique du vainqueur, c'est-à-dire au courant continu utilisé de la 'General Electric'. Loin de renier cette influence nord-américaine, le P.-O. rappelle avec fierté qu'il a électrifié sa banlieue avec le système Thomson-Houston, voire qu'en 1917, la compagnie a assuré le débarquement en Europe des troupes du général Pershing. Pour Parodi, nul doute que le courant continu constitue le nec plus ultra en matière de traction ferroviaires, ce dont il veut pour preuve l'exemple américain où l'on compte en 1915 plus de 4000 Km d'électrification en continu 1,5 kV, bien plus que dans tout autre système. Reste que le P.-O. devra recourir à l'industrie suisse pour équiper son réseau. La 'Compagnie électro-mécanique' (CEM), filiale technique de Brown-Boveri, construit les groupes tournants de ses sous-stations, tandis que le constructeur helvète réalise la célèbre 2D2 501, archetype des locomotives de vitesse en France pendant un quart de siècle.

L'extension

du 'système Parodi'

Dans les années 1920, les amènagements hydro-électriques du Massif Central permettent au P.-O. d'électrifier la ligne Paris Vierzon . Si la décision d'utiliser le 1500 volts continu paraît taillée à sa mesure, elle conduit son voisin du méridional à reconsidérer son choix d'avant-guerre sur l'alternatif. Le Midi doit donc équiper son réseau avec le système Parodi. De plus, soucieux d'intégrer son électrification dans un développement industriel régional, le Midi participe à l'industrialisation de la Bigorre et de la région toulousaine, les 'Construction électriques de France' (CEF) installées à Tarbes en 1918 sont chargées de réaliser son appareillage de production et de traction dont les fameuses BB Midi, archétype réussi des locomotives pour service mixte. Cependant, l'exploitation de ce réseau a donné quelque souci à la tutelle. L'abandon de l'alternatif a majoré le coût d'une d'électrification dont le ministère des Travaux publics en vient à dénoncer l'irréalisme. Certes, mû par ses ambitions initiales, la compagnie a peut être équipé exagérément des petites lignes pyrénéennes, dont certaines aujourd'hui disparues. A la suite de la crise économique de 1929, le Midi doit fusionner avec le P.-O. son grand voisin septentrional. Grâce au soutien des pouvoirs publics, notamment du plan Marquet de grands travaux pour lutter contre le chômage, l'ensemble 'P.O.-Midi' continue l'électrification des lignesdu Sud-Ouest jusqu'à achever celle de Paris à Irùn à la frontière espagnole. Quant aux autres réseaux, ils ont aussi réalisé leurs électrifications en 1500 volts continu, mais sans la même ampleur. Le PLM équipe en troisième rail la ligne de Culoz à Modane par où transite l'essentiel du trafic franco-italien , tandis que dans les années 1930 l'État électrifie la ligne Paris-Le Mans pour laquelle le recours au système Parodi semble avoir été discuté (Cf. M. Garreau, 'L'état actuel de l'électrification des chemins de fer', RGCF, fév. 1938).

Le numéro spécial de la Revue générale des chemins de fer (mai-juin 1937) consacré au congrès international des chemins de fer à Paris fait la part belle à la traction électrique

Les projets de la SNCF

A la naissance

de la SNCF, c'est-à-dire en 1938 au moment de la nationalisation des chemins

de fer,

malgré son cout d'équipement élevé le continu 1500 v. règne en maitre

sur le réseau ferroviaire français. Si

certains pays ont adopté le continu, c'est surtout à la tension de 3

kV, comme la Belgique et

l'Italie qui dispose alors du plus long réseau de lignes

électrifiées d'Europe. En réalité le 1500

continu n'a peut être pas eu l'extension prévue par ses

promoteurs, aux États-Unis, il n'a guère

dépassé le vaste réseau des 'interurbains' du middle-West, tandis

qu'on ne le rencontre sur le vieux continent qu'aux Pays-Bas et dans le

Nord de l'Espagne. La France compte alors 3300 Km. de lignes

électrifiées avec ce système, soit 8% de son

réseau ferré ce qui n'est pas négligeable, mais le 1500 v. continu

reste très minoritaire en Europe

par rapport à l'alternatif 16 2/3 dont disposent les

réseaux d'Europe centrale et septentrionale. A la veille de la Seconde

Guerre mondiale, pratiquement

l'ensemble du réseau suisse est électrifié tandis

que l'Allemagne dispose déjà de deux mille

kilomètres de lignes, Berlin-Leipzig, en Bavière et en Silésie. Pour la

jeune SNCF, même si les options techniques restent ouvertes, il est

clair que l'électrification reste

la carte maîtresse de la modernisation ferroviaire dans un

pays moins bien loti en ressources charbonnières que ses voisins

septentrionaux, mais qui a la chance de disposer d'un important gisement

hydroélectrique encore sous-exploité. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, la société nationale décide de lancer l'électrification de

la ligne Paris-Lyon

en la couplant avec les aménagements hydroélectriques

afférents, notamment la construction du barrage de Génissiat sur le

Rhône. En 1940 au lendemain de la défaite, le régime de Vichy

installe un ministère de la Production industrielle et majore le plan

SNCF de 5 milliards de francs, mais les

circonstances empêchent le

démarrage du chantier et l'électrification Paris-Lyon ne sera livrée à l'exploitation qu'au début des années 1950.

La seule électrification menée à bien sous l'occupation concerne la section

Brive-Montauban sur l'artère Paris-Toulouse. Pour palier les

difficultés d'approvisionnement du chantier,

il a fallu récupèrer du matériel sur

des lignes électrifiées avant-guerre, notamment Neussargues-Bézier, et

utiliser du câble en alliage

d'aluminium au lieu du cuivre, voire substituer le

béton aux profilés métalliques des poteaux de

caténaires. Brive-Montauban est mis sous tension à la fin de

1943, quelques mois avant

d'être sabotée par la Résistance. Quant à l'électrification Paris-Lyon et Marseille, compte tenu de son importance l'opportunité d'un

changement de technique fut soulevée dès l'élaboration du projet. Plusieurs possibilités

s'offraient pour se substituer au système Parodi, le continu 3 kV

adopté par les Italiens et surtout l'alternatif à 16 2/3

Hz

des Allemands. Au lendemain de la défaite, alors que la

SNCF est placée sous

l'étroit contrôle du vainqueur,

il

semble que l'occupant ait voulu

introduire son système d'électrification sur les

réseaux français et néerlandais. Si le ligne Paris-Lyon puis Marseille est finalement équipée en 1500 v. continu, l'attention portée par les ingénieurs français

au monophasé à fréquence industrielle doit beaucoup aux circonstances et notamment aux idées de Louis Armand. Entré au PLM quelques années auparavant, ce polytechnicien s'intéresse aux incidences

économiques de la

traction ferroviaire. Dans un

livre de souvenirs ('Propos ferroviaires', Paris, Fayard,

1969), Louis Armand a raconté comment, alors qu'il était entré en Résistance, il dut

tergiverser au

sujet

de certains projets germaniques, tel celui d'un super réseau

européen à voie large électrifié en alternatif haute tension à 50 Hz, un mode de traction développé en Hongrie par l'ingénieur Kalmàn

Kàndo de la firme Ganz, testé par la 'Deutsche Reichsbahn' en 1936 sur la

petite ligne du Höllental en Forêt Noire.

L'intérêt

économique du monophasé à fréquence industrielle

Pour

l'exploitant ferroviaire, le principal intérêt de l'alternatif à 50 Hz consiste à puiser directement l'énergie nécessaire à

la traction auprès du fournisseur d'électricité, donc de réduire le budget d'équipement. Le développement d'un réseau de grand

transport d'énergie ne se limite évidemment pas à

l'usage du seul chemin de fer, En Allemagne, comme en

France le rail ne représentant que

3%

de la consommation électrique générale. Envoyé en

mission d'information en Allemagne par Louis Armand en 1943, l'un des patrons de la firme

Schneider-Westinghouse, Paul de Giacomoni, publie

dans la 'Revue générale des chemins de fer' une courte

note

où il dresse le bilan économique encourageant des essais

réalisés sur la ligne du Hollenthal (RGCF, mai-juin 1943). Mais

pour diverses raisons techniques sur lesquels on va revenir, la

Reichsbahn veut abandonner ces essais. Au contraire, à la

SNCF

une réunion se tient le 7 juin 1944, le

lendemain du débarquement allié en Normandie, dont émane une note interne qui suggère " l'installation « du 50 pps.

(périodes par seconde) sur

des lignes de trafic moyen dont l'électrification en continu

basse tension ne saurait se justifier, Clermont-Ferrand Nîmes par

exemple, pour lesquelles on pourra se contenter de locomotives moins

puissantes qu'avec l'ancien système

[i.e. Parodi] » (note interne à la

DG SNCF, service O, n° 4993, arch. A. Blanc) . A la

Libération, aux côtés d'un Jean Monnet au Plan, Louis Armand qui

vient

d'être nommé directeur général de la SNCF se révèle l'un des

grands modernisateurs des "trente glorieuses". Il estime que loin de

n'être que source de déficit, le rail recèle des

possibilités de productivité et des réserves

d'innovation susceptibles de servir à la reconstruction et à la

croissance

économique du pays. A l'occasion du Congrès pour l'avancement des

sciences tenu à Biarritz en 1947, il rappelle qu'une

fois

achevé Paris Lyon en continu 1500 volts, il ne restera que

quelques

centaines de kilomètres à équiper sur le

réseau français avec ce système, soit moins de la

moitié des lignes susceptibles de l'être à moindre

coût (L. Armand, 'Problèmes techniques posés par la traction monophasée

à 50 périodes et leur solutions', RGCF, fév. 1948). Il avance que le recours au

monophasé à fréquence industrielle devrait

permettre de réduire les investissements nécessaires

en diminuant d'un

facteur dix le

nombre des sous-stations, réduites à de simples postes de distribution,

tout en permettant

l'allégement corrélatif de

le caténaire. Globalement, l'économie envisagée atteindrait 50% d'une

électrification à la Parodi.

La Division d'étude de la

traction électrique

Mais auparavant,

il convient de lever quelques hypothèques techniques. La

tâche incombe à la la Direction d'études de la traction électrique (DETE),

un service installé à la nationalisation, d'abord

dirigé par Maurice Villeneuve qui vient du P.-O., puis par

Marcel Garreau et Fernand Nouvion, deux ingénieurs issus des Chemins de fer de

l'Etat.

La DETE est chargée de la normalisation du matériel issu

des anciennes compagnies et, surtout, des fonctions de recherche et

développement désormais dévolues à la SNCF. Parmi les

problèmes posés aux ingénieurs de la SNCF, la

ponction d'un courant monophasé sur un réseau

triphasé provoquant des

déséquilibres entre phases, source de gêne dans la distribution du courant.

Après des essais réalisés sur la

ligne du Höllenthal située dans la zone

d'occupation française, la SNCF décide

de réaliser d'une ligne d'essais en France.

Délaissant la

Massif Central

initialement

envisagé, le

choix du savoyard Louis Armand se porte sur la petite ligne

d'Aix-les-Bains à la Roche-sur-Foron. Mise sous tension en alternatif 20 puis 25 kV en 1950, l'expérience confirme la

nécessité de soigner le couplage du réseau haute tension d'EDF au chemin de fer. La mise au point des

dispositions

adéquates bénéficie de l'enthousiasme des

électriciens récemment nationalisés qui n'hésitent pas à tester

leur réseau en défaillance de phase. Une autre contrainte posée

par l'utilisation du 50 Hz concerne le fonctionnement des engins de traction, plus

précisément la commutation des moteurs à

collecteurs. Rappelons d'abord qu'au début du

siècle, cette difficulté avait fait adopter le

monophasé à fréquence spéciale en Suisse, puis en Europe septentrionnale. «Si

le monophasé à fréquence industrielle peut faire

ressortir une économie des coûts d'équipement par

rapport au continu, encore faut-il que cette simplification

apportée à l'alimentation ne rejette pas sur les

locomotives des difficultés susceptibles de manger le

bénéfice

» conclut Marcel Garreau ('Une électrification légère pour trains lourds', causerie X-cheminots, 31 janv. 1952).

Louis Armand (à g.) et Marcel Garreau les promoteurs du 50 Hz, lors d'une

conférence au CNAM circa 1950 (DR)

Sur

le Höllental, les

constructeurs allemands

avaient testé diverses solutions, convertisseurs de fréquence,

redresseurs mono-continus (AEG, Brown Boveri), voire l'utilisation

directe du courant dans les

moteurs (Siemens). Mais tandis que les locomotives à redresseurs

provoquaient d'importantes perturbations harmoniques dans la

distribution électrique,

la commutation de la machine à moteur direct n'avait jamais

donné satisfaction. Pour la ligne de Savoie, la DETE met en

concours la

réalisation de trois locomotives prototypes. Oerlikon et Alsthom

proposent chacun une machine

à

moteurs directs, MTE-Schneider une locomotive à groupes

tournants. La

première livrée à la SNCF, la CC 6051

à moteurs directs conçus par

l'ingénieur Pierre Leyvraz chez Oerlikon, est une machine

à six

essieux d'une centaine de tonnes pour plus de 4000 cv. A la grande

satistaction d'Armand, sa mise en

service prouve d'emblée que la traction nouvelle

s'inscrit dans le

cahier des charges fixé par la SNCF. Reste que

ce type de moteur présente certains

inconvénients, outre son origine étrangère qui suscite les

protestations syndicales au sein de son

conseil d'administration (10 avril 1947), les ingénieurs

redoutent

une commutation délicate susceptible de nécessiter un entretien

dispendieux. Une autre

solution implique l'usage de

redresseurs pour transformer le courant alternatif en courant continu.

Dans les

sous-stations de l'ancienne compagnie du Midi, des

redresseurs à vapeur de mercure permettaient de fournir au chemin de

fer le courant continu de traction. L'initiative de monter un tel

dispositif

dans une locomotive revient

à Jean Trollux, le directeur de la

division traction d'Alsthom. La locomotive ainsi équipé (BB 8051) révèle les qualités de l'ensemble

redresseur-transformateur pour alimenter des moteurs de traction. En fait, la

solution idéale repose sur

l'ignitron, un redresseur sec à impulsion d'allumage

inventé par la firme Westinghouse dans les années 1930 pour

les

besoins de l'électro-métallurgie. En 1947,

à

l'issue d'une mission d'étude menée aux

Etats-Unis, Marcel Garreau décide d'en équiper une

vieille automotrice

de la banlieue Saint-Lazare (Z 9055). Appareillée

par Schneider-Westinghouse pour la ligne ligne de Savoie, l'ignitron révèle les

performances prometteuses de l'électronique de puissance en matière ferroviaire.

Yves Machefert-Tassin présente un ignitron SW monté sur la Z 9055 (DR)

1951, le congrès d'Annecy et la

construction européenne

A l'automne 1951, Louis Armand décide d'organiser un congrès international d'électrotechnique à Annecy afin de dresser un premier bilan des essais de Savoie et d'évoquer les perspectives d'avenir du nouveau mode d'électrification. Il vient de déclarer au conseil d'administration de la SNCF que le chemin de fer est appelé à devenir l'épine dorsale de la Lotharingie industrielle. En cet immédiat après-guerre, l'unification européenne passe d'abord par la normalisation des relations franco-allemandes. Une fois repoussées les prétentions d'annexion de la rive gauche du Rhin, puis de la Sarre par la France, l'année 1949 a vu la naissance de la République fédérale allemande et les débuts de l'unification européenne, tandis que la 'Bundesbahn' (DB) a remplacé la Reichsbahn. Le ministre français de l'Économie, André Philip, saisit l'Assemblée consultative du conseil de l'Europe d'un projet de coordination des industries de base et des transports de la région Ruhr - Sarre - Lorraine. Puis, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, propose la création d'une Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), première étape vers le Marché commun. Ainsi, le congrès d'Annecy réunit l'aréopage de l'industrie électrique dans la perspective de la construction européenne. Le secrétaire d'État aux Transports allemand, le dr. Fröhne, y rencontre son homologue français le secrétaire général du ministère des Travaux publics, l'ingénieur général Dorges, pour demander que «...le congrès aborde non seulement des questions techniques, mais aussi des questions politiques. Il s'agit d'unifier l'Europe en supprimant les frontières électriques entre réseaux ferrés ». Du côté des exploitants, le dr. Ing. Peters représente les Chemins de fer allemands (DB), le dr. Ing. Meyer les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), le dr. ing. Musquar les Chemins de fer luxembourgeois (CFL). Roger Gaspard le directeur général d'EDF vient à Annecy comme le dr. Schwering son homologue de la Société d'électricité de la Ruhr, etc. Les constructeurs électriciens sont évidemment présents : AEG, Alsthom, les Ateliers de construction électrique de Charleroi, Brown Boveri, Schneider, Oerlikon, Siemens, Westinghouse dont le directeur, H.F. Brown, est venu spécialement en Europe pour présenter les fameux ignitrons. Dans son discours d'ouverture, Louis Armand rappelle les avantages économiques du courant industriel et propose rien de moins qu'une fusion des chemins de fer européens autour de cette nouvelle technique : «tous les moyens de transports devront concourir la constitution de l'Europe unie. Dans cette tâche, il est d'autant moins question d'éliminer le rail que seul il peut remplir les obligations d'un grand service public» ('L'électrification en courant monophasé à 50 périodes et les journées techniques d'information d'Annecy les 12-15 oct. 1951, RGCF, nov. 1951).

La ligne Valenciennes-Thionville

Le 10 février

1951, un protocole signé entre la DB, les 'Chemins de fer luxembourgeois'

(CFL) et la SNCF a prévu l'électrification

de la

ligne de Valenciennes à Thionville et de cette dernière

localité à Koblenz en

Allemagne. Mais l'éventualité d'étendre le monophasé 50 Hz à en Europe de l'ouest se

heurte à de fortes réticences. En

France

d'abord, il est

contesté par

Hippolyte Parodi, qui a dénoncé à Annecy : «...la remise en cause, à

l'issue d'une étrange discussion, d'un dispositif (le

1500

volts continu) que

l'on pensait définitivement adopté après la guerre

de 1914-18, contre le système allemand et suisse.../ Même

les Allemands ont adopté le continu pour les banlieues de

Hambourg et de Berlin (S-Bahn)

» insiste l'ancien

électricien du P.-O. récemment élu à

l'Académie des sciences (H. Parodi, 'De l'électrification en courant

continu 1500 volts à l'électrification en courant monophasé 50 Hz, RGCF, nov. 1951). D'un autre coté, en Suisse comme en

Allemagne, les exploitants se révèlent peu soucieux

d'abandonner

leur système d'électrification à

fréquence spéciale. Alors que la DB est sur le

point de lancer un ambitieux programme d'électrification

destiné à évincer la vapeur, son patron, le dr. Peters, rappelle son peu d'enthousiasme pour les

essais du Höllental «...le

16 2/3 a fait ses preuves

et confirmé son utilité économique en Allemagne, dit-il. Si

les Chemins de fer allemands, faisant preuve d'une grande largeur

d'esprit se sont déclarés prêts à

étudier en relation avec la SNCF la ligne Valenciennes-Trier

(Trêves)-Koblenz, ils ne croient pas pouvoir en tirer qu'un bilan

d'électrification en cinquante périodes se

présente mieux qu'en 16 2/3» . Quant au dr. Meyer,

directeur

aux Chemins de fer fédéraux suisses, il confirme que «...son

pays reste très content du 16 2/3 » (M.

Peters, 'L'électrification en Allemagne et les projets de la SNCF' et

pr. Fröhne 'L'unification de l'Europe et le congrès d'Annecy', discussions et débats, ibid.). Malgré d'ultimes échanges, notamment à

propos de l'électrification des lignes de la Ruhr, les

Allemands ne reviendront pas sur leur position. Dans

l'immédiat l'électrification en courant

industriel ne concerne que

l'artère

Valenciennes Thionville et les Chemins de

Fer

Luxembourgeois, l'alimentation électrique étant assurée par les centrales des

houillères. Elle répond à l'ambition de la

SNCF de supprimer la traction vapeur sur une ligne de profil difficile

qui voit le plus fort trafic marchandise du réseau français (minerai de fer, coke, produits

sidérurgiques). Pour assurer ce trafic lourd, la SNCF adopte la technique éprouvée

des groupes convertisseurs mono-continu ou mono-triphasé des CC 14000

et 14100, des machines aptes à enlever des tonnages élevés, mais qui n'ont pas

besoin de courir vite. Reste que cette mutation n'est pas sans provoquer

l'inquiétude du directeur de la

région Nord qui hésite à substituer des machines électriques à

ses locos à vapeur, allant jusqu'à suggérer de tendre

d'abord la

caténaire du 50 Hz sur la banlieue parisienne. Ce qui sera fait, mais plus tard. Sur la ligne du Nord-Est, des

machines légères sont prévues pour

assurer les trains de voyageurs et de messagerie. Sont commandées une

quinzaine de locomotives

à moteurs directs (BB 13000) et

cinq à ignitrons (BB 12000). Construites par MTE, les BB 12000 révèlent outre la quasi innocuité de leurs

redresseurs statiques sur le réseau EDF, d'extraordinaires

capacités d'adhérence,

pratiquement double de ce qu'imaginaient ses concepteurs. A

l'occasion, l'une de ces machines décolle une rame

de 1600 tonnes en rampes de onze pour mille et Marcel Garreau note dans ses cahiers techniques « ...que le moteur à

courant continu se révéle

capable d'avaler les ondulations du courant redressé, en fait du

cent périodes, beaucoup plus facilement qu'on ne l'imaginait» (arch. A. Blanc.)

Pour autant, la réussite de l'électrification de la ligne du

nord-est ne solde pas le débat technique franco-allemand. Dans un

numéro spécial de la 'Revue générale des

chemins de fer' consacré aux journées d'information de

Lille en mai 1955, la DETE dresse un premier bilan de

l'exploitation de Valencienness-Thionville. Marcel

Garreau a comparé le coût de son électrification

avec ce qu'il aurait été si elle l'avait été en 16 2/3 pour en déduire un

bénéfice des deux tiers en équipement et de 10% en

exploitation au bénéfice du nouveau système.

Evidemment, ces chiffres sont récusés par les

ingénieurs allemands. Dans un droit de réponse publié dans la revue 'Elektrische Bahnen' : « il

(leur) semble peu vraisemblable que le coût réel d'exploitation

d'un réseau de production transport d'énergie propre au

chemin de fer (i.e. en 16 2/3) soit supérieur à

celui d'une partie d'un réseau public affecté

à cette tâche. C'est même à ce niveau que les

choses s'enveniment puisque le 50 Hz requiert des sectionnements de

caténaire et des transformateurs spéciaux (les

groupes Scott destinés à rétablir l'équilibre du réseau triphasé),

donc des solutions simplistes pour une électrification spartiate».

De plus, contestant les performances exceptionnelles des

nouvelles locomotives, les ingénieurs allemands s'indignent d'entendre

leurs confrères français affirmer que des machines à quatre essieux en

50

Hz équipées de redresseurs seraient supérieures

à leurs locomotives à six essieux en 16 2/3. Aussi les

cousins germains prétendent ne voir que tromperie (betrug) dans les arguments

des voisins gaulois (M. Garreau, 'Bilans comparés des

différents systèmes de traction électrique, l'électrification en

courant monophasé 50 Hz de la ligne de Valenciennes à Thionville et les

journées d'information de Lille (11-14 mai1955)', RGCF,

juillet 1955 et la réponse de ses collègues

allemands,‘Stellungnahm des Deutsche Bundesbahn zu den Worträgen auf

des Informationstagung des Franszösischen Staatsbanhnen in Lille vom

11.bis 14 Mai 1955', Elektrische Bahnen, mai 1956).

Technique

universelle et filières nationales

S'il

est peu contestable que le 50 Hz a finalement assuré sa supériorité

technique et économique, sa cause fut peut-être plaidée de manière

maladroite. L’idée évoquée au début des années 1950 d'une extension de

Thionville vers Coblence

rappellait certaines visées annexionnistes gauloises sur la rive gauche

du Rhin. De plus, les Allemands

pouvaient s'étonner de se voir imposer

un système d’abord essayé chez eux, mais qui auraient introduit sur

leur réseau des frontières techniques que ne manqueraient pas de

rencontrer les Français sur le leur. Cela pour ne rien dire des

effets d'un chauvinisme technique demeuré suffisamment vif de part et

d'autre du

Rhin pour que la 'Deutsche Bahn' obtienne de réserver sa

place à la fréquence spéciale dans les spécifications

d'interopérabilité européenne, enfin pour ne pas évoquer les tentatives

avortées de rapprochement entre les constructeurs Alstom et Siemens. Cette situation est d'autant plus absurde disait André Blanc, un ancien directeur du matériel à la SNCF,

que

les progrès de l'électrotechnique font que les nouvelles

locos en 16 2/3 sont équipées de moteurs synchrones ou asynchrones à

courant redressé, ce qui annule l'intérêt de l'alternatif à

fréquence spéciale. L'histoire de l'électrification ferroviaire en 50

Hz révèle donc ce que

l'innovation technique doit à de filières nationales

telles qu'on les a rencontré dans l'énergie

nucléaire, l'aérospatiale ou les

télécommunications par exemples. Reste que l'extension du 50 Hz

s'est poursuivie grâce à des machines bi puis

poly-courants parformantes qui ont permis de compléter

l'électrification

du

réseau SNCF, tout en bénéficiant de l'essor de l'industrie

électro-nucléaire à laquelle a d'ailleurs contribué Louis Armand. En

France, l'essor de l'industrie électro-mécanique incite la

DETE

à

constituer en avril 1954 un 'Groupement cinquante périodes' afin de réunir les

constructeurs allemands, belges, français et suisses en vue

d'électrifier la ligne d'Istamboul à la frontière grecque, de

construire des locomotives pour l'URSS et la Chine, de participer à

l'électrification des chemins de fer portugais et des 'Indian

Railways', pour finir par détenir dans les années 1970 plus

des deux tiers des

marchés d'électrifications ferroviaires hors de la communauté

européenne. Aujourd'hui, le 25 kV - 50 Hz est aussi bien utilisé sur le TGV français que sur le Shikansen japonais. En définitive, Fernand Nouvion l'instigateur du record de vitesse en 1955 le reconnait, "en

1990 le TGV a battu un record de 515 km/h en prenant 700 Ampères à la

caténaire, moi, j'en avais pompé plus de 5000 avec la CC 7107 ! La

conclusion était claire, il fallait passer au monophasé haute tension".

Repères bibliographiques

Machefert Tassin Y., La traction électrique in 'Histoire des chemins de fer en France' (pp. 195 -246), Les presses modernes, 1963

Machefert Tassin Y., Nouvion F., Woimant J., 'Histoire de la traction électrique', tome I, des origines à 1940, La Vie du Rail, 1980, tome II, De 1940 à nos jours, Ibid., 1986

Vergez-Larrouy J. P., Les chemins de fer du Midi, LVDR, La Régordane, 1995

Vergez-Larrouy J. P., Les chemins de fer Paris - Orléans, LVDR, La Régordane, 1997