|

Le PLM et la traction électrique Jean-François Picard, reprint de Correspondances, n° 29, déc. 2006.

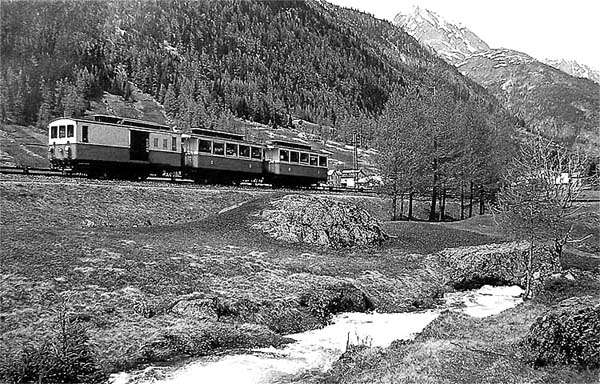

La Compagnie du PLM n'a jamais été réputé pour son rôle majeur dans l'électrification des chemins de fer. Le souci d'une gestion serrée l'a poussée à privilégier la traction thermique économe en investissements d'infrastructures. Néanmoins, en 1920, alors que la pénurie de charbon suscite des projets d'aménagement de la houille blanche dans le sud montagneux de la France, ce réseau qui dessert l'ensemble des Alpes accepte de s'inscrire aux cotés du P.-O. et du Midi dans l'ambitieux programme d'électrification ferroviaire lancé par le ministère des Travaux publics. Il retient l'électrification des principales artères situées au sud de Lyon et concerne 2800 Km de lignes tandis que le numéro deux de son service Matériel et Traction, Marcel Japiot participe à la mission technique chapeautée par Hippolyte Parodi du P.-O. Mais, vingt ans plus tard, à la naissance de la SNCF, alors que l'on compte déjà plus de 3000 Km de lignes électrifiées en France, le PLM ne peut revendiquer que l'équipement des 135 Km de Culoz à Modane et la trentaine de kilomètres de la petite ligne à voie métrique de Saint Gervais à Vallorcine.  cl. Y. Broncard Il est vrai qu'à l'aube du vingtième

siècle, le PLM a

participé aux premiers essais d'électrification

ferroviaire. Elle a d'abord équipé la petite ligne

de Chamonix (Saint Gervais à

Vallorcine sur la frontière Suisse). Contemporaine du

métro parisien, son électrification conçue

par

l'ingénieur Auvert est alimentée par des chutes

aménagées par le PLM dans la vallée de l'Arve et

distribuée par un troisième rail en continu 750 volts. Puis, en 1905, Auvert et son collègue Ferrand

entreprennent des essais de traction en voie normale et sous

caténaire sur une courte section de la ligne Cannes - Grasse alimentée par la société

l''Energie électrique du Littoral Méditerranéen'

(EELM), d'où le recours à l'alternatif monophasé à 25 Hz

distribuée dans le Sud-est de la

France.

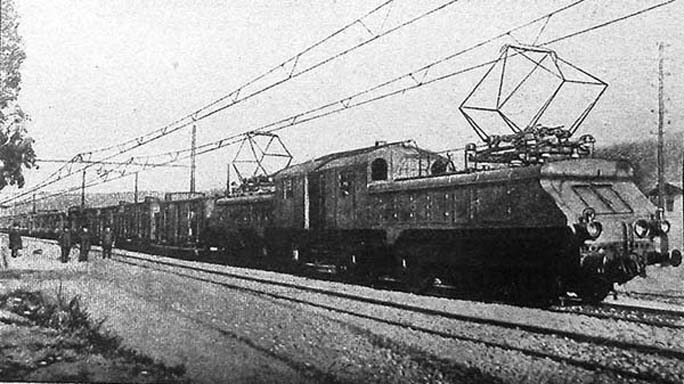

La locomotive Auvert & Ferrand sur un court tronçon de la ligne Cannes Grasse (La Nature, 10 juin 1911) Ce système est bientôt condamné par normalisation technique imposée par les pouvoirs publics autour du 1500 volts continu. Ainsi, en novembre 1923, Marcel Japiot présente dans la 'Revue Générale des Chemins de Fer' une 'note sur l'électrification partielle du réseau PLM' en 1500 volts continu, notamment sur le projet de la ligne de la Maurienne et celle de la Cote d'Azur, dite du 'littoral'. Sur cette dernière, la question est de savoir où implanter le passage de la traction vapeur à la traction électrique, à Cannes, aux Arcs ou à Carnoules à une centaine de kilomètres de Marseille ? En fait, ces atermoiements trahissent l'indécision du PLM et sont vraisemblablement fatals à l'équipement de ligne du littoral dont l'électrification ne sera réalisée qu'un demi-siècle plus tard par la SNCF.

La ligne de la

Maurienne a été retenue comme champ

d'expérience parce qu'elle présente entre Culoz à Saint Pierre

d'Albigny un profil

de plaine, puis au-delà de Saint

Michel de Maurienne jusqu'à Modane, celui d'une ligne de montagne avec des rampes de 30‰. Maillon essentiel de l'axe Paris - Rome via le tunnel du Mont Cenis, depuis 1871 cette ligne est la plus ancienne des

percées ferroviaires réalisée au travers des Alpes. La section Modane-Turin a été

électrifiée en courant triphasé 3,6 kV

à 16 2/3Hz dès 1917. Ainsi, la gare de Modane devenue bi-courant en 1930 a vu

circuler des locos triphasées des Ferrovie dello Stato (FS) dix ans avant que les locos électriques du PLM ne l'atteigne. Contrairement à son voisin du Midi, le PLM a

décidé de faire appel à l'industrie pour ses fournitures d'énergie électrique grâce à une convention en 1921 avec la

'Compagnie des Forges et Aciéries électriques Paul Girod' d'Ugine. Avec les centrales

de l'Arly et à l'aménagement du lac de la Girotte, celle-ci fournit les 15 MW nécessaires

à l'alimentation des huit sous stations de la ligne de la

Maurienne.

A Modane, première gare française bi-courant, dans les années 1970 deux E 620 italiennes (DR)

Pour alimenter ses locomotives en 1500 volts continu, le choix du PLM se

porte sur le troisième rail. Marcel Japiot justifie ce dispositif en

soulignant que si l'on veut obtenir avec la caténaire des chutes

de tension aussi faible qu'avec le troisième rail, on est

finalement conduit à un investissement équivalent. Mais

la simplicité des opérations de pose, de surveillance et

d'entretien semble être le meilleur

argument en sa faveur de disposition testées sur la petite ligne de Chamonix, voire au métro

parisien. ce rail de contact

posé au sol crée cependant un obstacle dangereux pour la

circulation du personnel. Dans les

gares, on le remplace par un fil aérien, les

machines étant équipées de pantographes, sauf

à Modane où la ligne de contact est

réservée au triphasé italien. Néanmoins, en 1935, le tronçon

Chambéry - Culoz sera équipée en caténaire dans le cadre du plan

Marquet. Quant à

la section Chambéry - Modane, restée pendant un demi

siècle le siège de cette curiosité technique, elle sera finalement caténairisée en 1976 par la SNCF.

Le troisième rail en gare de Saint-Jean de Maurienne, remarquer à droite le panneau de danger au droit de la traversée pour piétons (cl. Muller)

En matière de traction, les machines de la Maurienne sont

caractérisées par l'allongement de leur 'empattement électrique',

autrement dit par leur capacité à s'affranchir des coupures du rail

d'alimentation. L'une des dispositions adoptées par le PLM consiste à

l'articulation de deux

ou plusieurs trucks où se répartissent les essieux

moteurs, l'ensemble formant un ensemble d'une d'une vingtaine de mètres

de

long. Destinées au service des trains express, en 1922 trois

machines à quatre essieux moteurs

sont commandées à l'Alsacienne de construction

mécanique, à Batignolles et à Oerlikon pour la

partie électrique. Une machine prototype sur plans General Electric à six

essieux moteurs 1AB+BA1 (161 BE) est

construite par une 'Société d'études pour

l'électrification des chemins de fer français', un

consortium qui regroupe la Thomson-Houston (CFTH), les

sociétés Schneider et Jeumont. En 1927-28, elle sert à la commande d'une trentaine de locomotives

ventilée en trois séries destinées au service

marchandise et au renfort dans les rampes de haute Maurienne : les 161

BE bi caisses par le consortium CFTH-Jeumont-Schneider, les 161 DE bi

caisses à petits capots des CEM - Fives Lille, enfin les 161 CE

mono caisses qui proviennent de l'usine tarbaise des 'Construction

Electriques de France', toutes équipées du freinage par récupération.

Dans les années 1970, une 1CC1 en pousse démarre de Saint Jean de Maurienne (photochemindefer)

En 1929, Marcel Japiot présente dans la 'Revue

générale des chemins de fer' l'aboutissement des projets

d'électrification du PLM avec les 262 AE destinées, en théorie, à la ligne du littoral. La

direction de l'exploitation estime en effet que la ligne de la

Côte requiert des locomotives plus puissantes que les premières 'mountains', les locomotives à vapeur qui commencent

à y circuler. Le cahier des charges soumis au groupement

Batignolles-Oerlikon stipule la traction d'un train de 600 t. à

90 Km/h en rampe de 8 ‰. Selon la formule classique retenue par

le PLM, ces dinosaures du rail se présentent sous forme de deux

trucks (2C+C2) sur lesquels repose une caisse unique de 24

mètres formée d'une poutre tubulaire : « (il

s'agit) d'un

mode de construction évidemment plus compliqué que celui

utilisé par les Américains qui consiste à monter

la caisse sur un robuste châssis monobloc en acier moulé, explique Marcel Japiot, mais qui présente l'avantage d'aboutir à une caisse beaucoup plus légère ».

Reste qu'une 262 AE accuse le poids respectable de 160 tonnes, soit

celui d'une mountain et de son tender approvisionné, mais en

délivrant il est vrai le double de puissance. Avec plus de 5000 CV à la jante cette machine revendique à l'époque un record

européen en matière de traction. Néanmoins cette série de quatre

locos n'est pas dotée du freinage par

récupération, «…afin de ne pas

compliquer outre mesure l'équipement électrique et pour

ne pas augmenter encore le poids et le prix, tous deux respectables, de

la machine en question » précise Japiot.

Une 2CC2 en gare de chambéry (cliché Muller)

En définitive, les

raisons pour lesquelles le PLM s'est

révélé modérément

électricien semblent moins relever d'arguments

stratégiques, on a beaucoup parlé des réticences

de l'Etat-major vis-à-vis de l'équipement des lignes de

chemin de fer proches de la frontière, qu'à sa prudence

en matière d'investissements. Contrairement à ses voisins

du P.-O. ou du Midi, le PLM n'a pas cherché à se doter de

capacités de production électrique. En 1921, l'aménagement

hydro-électrique du Rhône est confié à une

société d'économie mixte, la 'Compagnie nationale

du Rhône', dont le PLM est amené à souscrire le

quart du capital. Mais devant les projets d'aménagements du

fleuve, il freine des quatre fers par

crainte de voir ressurgir la concurrence de la batellerie

qu'il avait

réussi à évincer au siècle

précédent. Quant à la mise en service du barrage de

Génissiat par la 'CNR', elle n'interviendra qu'au lendemain de la

Seconde Guerre mondiale, simultanément à l'électrification de la ligne

Paris-Lyon à l'initiative de la SNCF.

|