Source : Archives du chemin de fer

L’adoption du courant continu 1500 volts par la

compagnie du

Paris-Orléans (P.-O.) au lendemain de la Première Guerre

mondiale

a représenté pendant un

demi-siècle le modèle d’électrification ferroviaire à la française.

Né

à Bois-Colombes en 1874, à sa sortie de

l’école Polytechnique, Hippolyte Parodi est entré

à la Compagnie Française Thomson-Houston (CFTH), une

entreprise crée en 1883, filiale de la firme américaine

General Electric (GEC°). C’est ainsi que le continu

600 volts permet au Paris-Orléans - dont il

prend la direction du service électrique en 1906 -

d’équiper la jonction souterraine entre la gare

d’Orsay et celle d’Austerlitz à Paris, puis son

extension jusqu’à Juvisy. A la veille de la Grande Guerre,

le P.-O. envisage d’étendre ce

système à toute une partie du réseau. Les restrictions

d’approvisionnement en

charbon provoquées par le conflit conduisent la compagnie

à présenter en mars 1918

un programme d’électrification couvrant 2200 Km de lignes, un plan

destiné à prendre toute son ampleur dans l'euphorie de la victoire. À

l’instigation d’un Comité

Suisse-Océan soutenu par la chambre de commerce bordelaise, il

est prévu d’y inclure la mise à double voie et

l’électrification d’une transversale Limoges - Saint

Germain des Fossés à la jonction du P.-O. et du PLM, un

projet perçu comme l’amorce d’un

véritable transcontinental européen.

En 1920, sur les auspices d'Hippolyte Parodi le

ministère des Travaux publics décide

d’imposer le courant continu 1500 volts, éventuellement en 3000

v.,

sur l’ensemble du réseau ferré français. Pour expliquer ce choix, il convient de souligner le prestige de la technologie

américaine à laquelle le P.-O. est attaché, comme les relations professionnelles que Parodi

entretient avec la General Electric qui vient

d’équiper en 3000 volts continu la traversée des

Montagnes Rocheuses pour le ‘Chicago Milwaukee

Saint-Paul & Pacific’. Si l'électricien du P.-O. reconnaît la

supériorité théorique de l'alternatif pour le

transport d’énergie à grande distance,

il lui reproche les difficultés posées pour la

construction des moteurs de locomotives, ce qui a conduit les Allemands et les Suisses à développer

l’usage du monophasé à

fréquence spéciale (16 2/3 Hz). Au P.-O., on

estime que le courant continu permettra aux

électrifications ferroviaires de sortir de son usage en banlieues ou en montagne , malgré un surcout lié à

la transformation le triphasé 50 Hz du réseau

général en continu moyenne tension : «...qui donnera tout apaisement financier dans tous les cas

ou l'intensité du trafic est suffisante pour justifier un

changement du mode de traction, écrit Parodi dans la ‘Revue générale des chemins de fer’ (1924), donc qu’il permettra de développer la grande traction sur les grandes lignes».

Le barrage de Marèges (cl. SNCF) |

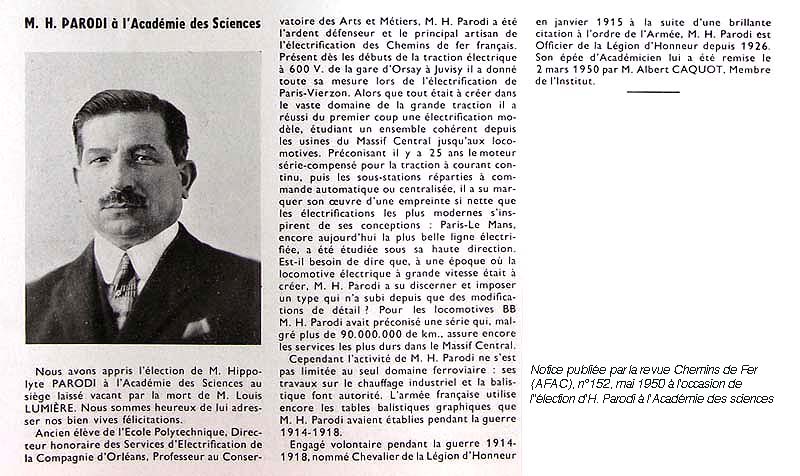

La ligne 150 kV sur le plateau Beauceron |

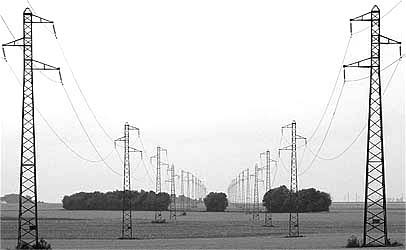

La caténaire à l'entrée de la gare de Brive (cl. SNCF) |

Le premier programme porte sur la section

Paris-Vierzon de la radiale vers Toulouse. Pour la production

d’énergie, le P.-O. a obtenu le financement public de l’équipement hydraulique du Massif

Central. Un consortium ‘Union Hydroélectrique’

réunit le chemin de fer et l’Union

d’Electricité (groupe Mercier) en vue de construire les

barrage d’Eguzon sur la Creuse. Puis,

l’Union hydroélectrique lance l’équipement du

bassin de la haute Dordogne avec les barrages de Coindre et de

Marèges pour alimenter le chemin de fer en

énergie. Parodi suscite alors la création d’une

société de ‘Transport de l’énergie du

Massif Central ‘ (TEMAC) qui établit

une ligne de 150 kV, puis 220kV, destinée à inclure les barrages du Massif Central et les centrales thermiques

de la Région Parisienne au sein d'un premier réseau

d'interconnexion haute tension.

En matière de traction, le continu 1500 volts

requiert un équipement fixe lourd donc onéreux avec la nécessité d’implanter des

sous-stations tous les 15 à 20 Km afin de réduire les

pertes en ligne. Vingt-deux sous stations seront ainsi

nécessaires entre Paris et Brive équipées de transformateurs 60

kV – 1,5 kV et de leurs commutatrices de 1000 kW.

De même, l’alimentation

des engins de traction s’opère via une caténaire

compound polygonale à forte section de cuivre. La mise en service de la traction

électrique a lieu en décembre 1926 entre Paris et

Vierzon, un an avant que Parodi ne quitte le P.-O., peut être

victime du coût élevé de son ambitieux

programme d'électrification. Reste que celui-ci suit son cours et Les Aubrais

– Tours est équipé en juillet 1933, Vierzon - Brive

en mai 1935, la section Brive - Montauban avec la connexion au Midi n’étant

achevée qu’en 1943.

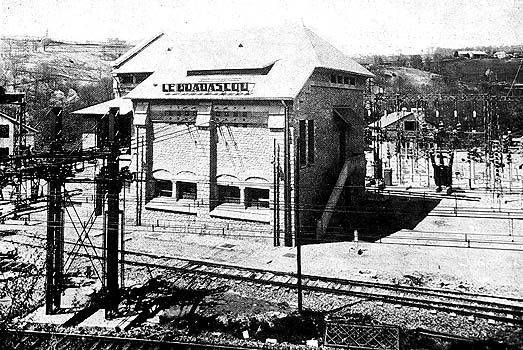

Les commutatrices de la sous-station de Juvisy (document P.-O.) |

vue externe d'une sous station sur la section Brive Montauban (SNCF) |

À l’occasion de l’électrification Paris

– Vierzon, le P.-O. a commandé un lot important de 285

machines électriques dont deux cent BB destinées au

service mixte. Moins réussies que

leurs homologues du Midi, la compagnie finira par se résoudre

à adopter les techniques de sa voisine méridionale avec

la série des E 241 à 264 fournies par Alsthom-CEF. Du

côté des machines de vitesse, il s’agit

d’étudier des dispositions techniques qui n’ont

guère de précédents dans le monde ferroviaire. Le P.-O. a donc commandé cinq prototypes de conceptions

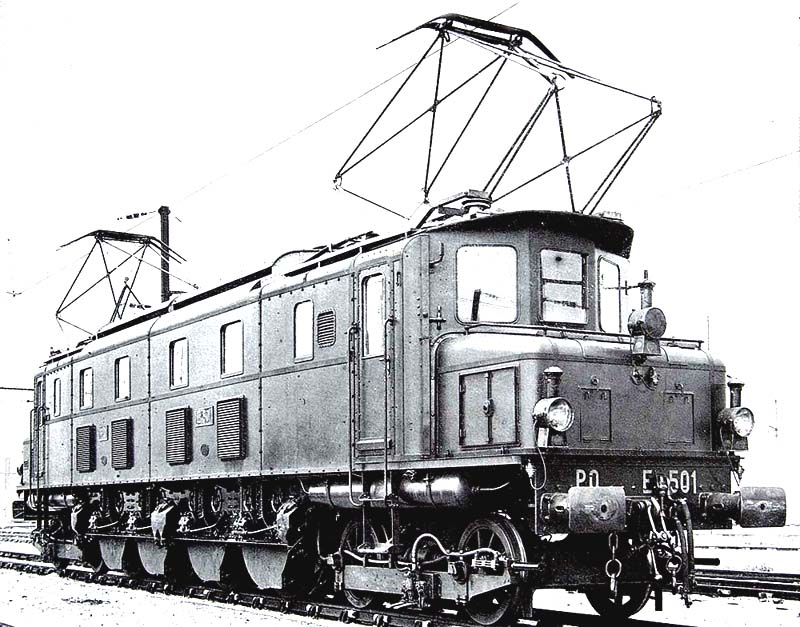

très différentes. La E 601 est une 2C+C2 à

transmission ‘gearless’ (c’est-à-dire avec des

moteurs dont l’induit est calé directement sur

l’essieu) construite par GEC° sur le

modèle des machines du Chicago Milwaukee. Avec une masse

de 130 tonnes, ce mastodonte se

révèle inapte à dépasser 100 km/h sans

risque de déraillement. Les E 401 et 402 sont des 2BB2

conçues par un confrère et ami de Parodi, le hongrois Kalmàn Kàndo,

un pionnier de l’électrification en alternatif à fréquence industrielle. Construites par

la firme Ganz de Budapest, la transmission par bielles de ces

‘belles hongroises’ se révèle fragile et

requiert des réglages fréquents les vouant

à une disparition rapide. Finalement, la solution est offerte

par deux locomotives, les 2D2 E 501

et 502, construites par la firme Brown Boveri de Winterthur.

Grâce à leurs transmission à engrenages et

biellettes articulées imaginée par un ingénieur suisse, Jakob Büchli et à des

moteurs conçus par son compatriote

Behn-Eschenburg ces machines se révèlent et de loin les plus réussies. Elles s’avèrent aptes à tracter à 120

km/h les trains rapides du P.-O.; c’est à dire à

concurrencer ce qui se fait alors de mieux en traction vapeur. Ces locomotives

sont appelées à avoir une belle

descendance, avec quelques variantes de transmission, notamment avec la

série des E 700 construites par Batignolles-Örlikon, MTE ou

Alsthom-CEF et deviendront le modèle des locomotives

électriques de vitesse standard, jusqu’aux 2D2 9100 de la SNCF dans les

années 1950.

La E 501 fera une longue carrière à la SNCF. Ici dans son état d'origine on note qu'elle est équipée de capteurs de courant par troisième rail. Extérieurs au chassis de la machine, on apperçoit les carters et le système de graissage de la transmission Büchli (DR)

Malgré l'essor de la traction en monophasé à

fréquence industrielle à la SNCF, le système Parodi est loin

d’avoir dit son dernier mot. La disposition d’un vaste parc

d’excellentes locomotives susceptibles d’une

interpénétration entre régions a incité la SNCF à commander de nouvelles machines, des BB séries 8100 aux 7200, des CC séries

7100 aux 6500, puis à compléter le maillage de son

réseau électrifié en 1500 continu. C’est avec lui qu’ont été

électrifiées Nimes – Montpellier, Paris –

Lyon– Marseille et la ligne de la Bresse vers Genève et la

Maurienne dans les années 1950-60 et plus récemment,

Bordeaux – Montauban (1980), Narbonne - Port Bou (1982), voire

Vierzon – Bourges en 1997.

A l'occasion d'une journée porte ouverte au dépot d'Ivry qui fut en son temps le grand dépot électrique du P.-O., quelques représentantes de la traction en 1500 continu dans les années 1970. De gauche à droite, une CC 7100 conçue à l'origine pour le Sud-Est, deux BB 9200 dont l'une apte au 200 km/h encadrent une CC 6500, aboutissement des machines de vitesse en 1,5 kV continu, enfin une 2D2 5400 d'origine Etat modernisée.