Jean-Raoul Paul et l’électrification des Chemins de fer du Midi

J-F Picard 2024 http://archivchemindefer.free.fr/Paul-Midi/Paul-Midi.html

| Issu d'une famille d'artisans girondins, Jean-Raoul Paul (1869-1960)

est né à

Vayres dans l'Entre-deux-mers où il ouvre l'un

des premiers syndicats de producteurs viticoles. Après des

études à Bordeaux, il entre à Polytechnique à l'age de 18 ans, major de la

promotion 1889. Ingénieur des Ponts et Chaussées, il entre au

Service

maritime de la Gironde en 1894. La Compagnie des chemins de fer du

Midi créée en

1852 par les frères Pereire lui ayant proposé de tripler

son salaire, il est nommé en 1899 ingénieur à la voie. Son ascension

est rapide puisqu'il devient chef ingénieur adjoint en 1902,

chef de l'exploitation en 1909 et enfin directeur des Chemins de fer du

Midi en 1913 fonction qu'il assurera jusqu'en 1932. Dès l'aube du vingtième

siècle, Jean-Raoul Paul a entrepris un vaste

programme d'électrification destiné non seulement au chemin de fer,

mais aussi à la mise en valeur la région Sud-Ouest sur trois plans évoqués par l'historien Christophe Bouneau,

l'agriculture, l'industrie et le tourisme.

|

Le développement du thermalisme

a conduit le chemin de fer jusqu'à Tarbes afin de permettre à

l'impératrice Eugénie de Montijo de prendre les eaux aux Pyrénées.

Thermalisme et tourisme ont ainsi joué un rôle important pour la Cie.

du Midi. En 1911, Jean-Raoul Paul crée la 'Société des chemins de

fer et hôtels de

montagne aux Pyrénées' qui installe un hôtel d'altitude à

Superbagnères, un établissement relié à

Luchon par une ligne à crémaillère électrifiée en triphasé 3000

volts (et non un funiculaire!). De même au pays Basque, le train de la Rhune établi à la même époque est resté jusqu'aujourd'hui une attraction touristique appréciée.

En gare de Font-Romeu dans les années 1960, le Canari dans son état d'origine (Chuter J., ‘Le petit train jaune de Cerdagne’, ed. du Cabri 1984)

Inspirée par la ligne PLM de

Saint Gervais à Vallorcine dans les Alpes, en 1902 la concession de la ligne Villefranche à

Bourg Madame est accordée à la Cie du Midi.

Longue de 55 km en voie métrique, comportant des rampes du 60 ‰,

alimentée en 850 volts continu par troisième rail, la mise en service

du train jaune en 1909 est retardée par un accident de freinage survenu

au pont Gisclard le jour de l'inauguration. Mais de 1911 jusqu'à nos

jours, le 'Canari' pour reprendre son appelation familière, n'a cessé d'assurer le service du plus fameux train touristique de France.

Voie normale et monophasé à 16 2/3

Mais la grande ambition de Jean-Raul Paul concerne la grande traction ferroviaire. Pour cela, il s'inspire des premières réalisations de l'industrie helvétique avec la ligne du Löchtsberg électrifiée en alternatif monophasé à la fréquence spéciale de 16 ²⁄₃Hz. Au Midi, le choix se porte sur la ligne de Perpignan à Villefranche - Vernet-les-Bains où s'effectue la correspondance avec la voie métrique de Cerdagne. Etablie à voie normale (1, 435 m), elle doit permettre de tester le matériel nécessaire à l'electrification du réseau. Six types de caténaires différentes et six prototypes de locomotives électriques sont décrites par la 'Revue générale des chemins de fer' en 1911.

Voie normale et monophasé à 16 2/3

Mais la grande ambition de Jean-Raul Paul concerne la grande traction ferroviaire. Pour cela, il s'inspire des premières réalisations de l'industrie helvétique avec la ligne du Löchtsberg électrifiée en alternatif monophasé à la fréquence spéciale de 16 ²⁄₃Hz. Au Midi, le choix se porte sur la ligne de Perpignan à Villefranche - Vernet-les-Bains où s'effectue la correspondance avec la voie métrique de Cerdagne. Etablie à voie normale (1, 435 m), elle doit permettre de tester le matériel nécessaire à l'electrification du réseau. Six types de caténaires différentes et six prototypes de locomotives électriques sont décrites par la 'Revue générale des chemins de fer' en 1911.

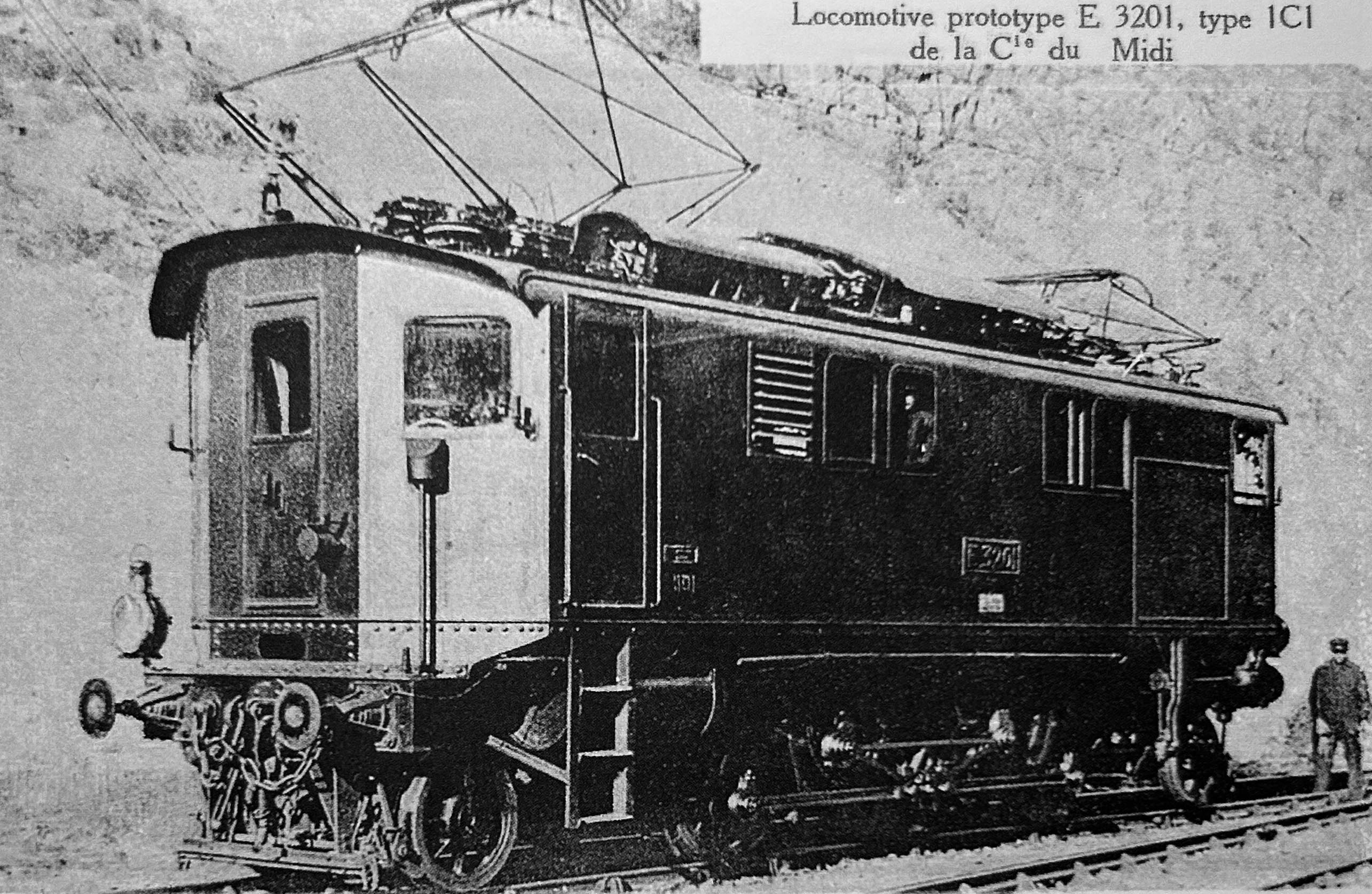

En 1913, le Midi commande six locomotives de dispositions d’essieux 1C1 dont le cahier des charges stipule un poids de 80 tonnes et la

capacité de tracter un convoi de 400 tonnes à 40 km/h. La firme Thomson

Houston présente la E-3001; les Allemands AEG et Henschel la E-3101,

Westinghouse la E-3201 à transmissions par bielles, la Cie

Electro-mécanique (CEM) filiale de la SLM Winthertur la E-3301 qui

servira après retour en suisse à la mise au point la transmission

Büchli, enfin les E-3401 des Constructions du Nord et de l'Est à

transmission par engrenages et E-3501 de Jeumont-Schneider. Ces machines n'auront

aucune postérité du fait de l'abandon de ce mode d'électrification, contrairement aux quatorze automotrices fournies par

Dyle et Bacalan (Z-4500

SNCF) qui assureront leur service sur la

ligne Parpignan-Villefranche jusque dans les années 1970. La

Grande Guerre interrompt le programme du Midi alors que l’électrification porte sur une centaine de

kilomètres, outre la ligne de Perpignan à Villefranche évoqué ci-dessus,

le

tronçon Tarbes - Montréjeau de la rocade pyrénéenne avec la

rampe de Capvern en 33 ‰.

Seule survivante des essais de 1913, la E-3201 Westinghouse deviendra la '1C1-3901' peu utilisée jusqu'à sa réforme en 1959 |

En gare de Perpignan dans les années 1960, une Z-4500 aux cotés d'une 141-R (DR) |

Hydro-électricité et Industrie

Selon les plans dressés par Jean-Raoul Paul, le programme

d'équipement de la Société histroélectrique du Midi (SHEM)

dépasse le

cadre de la seule exploitation ferroviaire pour intéresser

toute la chaine de production,

barrages et conduites forcées, centrales et réseau de répartition

haute-tension. Par une convention de service public passée avec l’Etat

en 1902, le Midi lance la construction

de barrages et installe des lignes haute tension. Au début des

années 1910, les petites centrales de

Lacassagne et de Fontpédrouse destinées à la ligne de Perpignan à Bourg

Madame sont mises en service bientot suivies d'autres plus puissantes dans les hautes Pyrénées.

|

La centrale d'Esquit dans la vallée d'Ossau (1924) avec à dr. une entrée de tunnel de la ligne Pau-Canfranc (DR) |

Au lendemain de la Grande Guerre, Jean-Raoul Paul crée avec Jean Maroger l'Union de production électrique des Pyrénées occidentales' (UPEPO) pour établir un réseau haute-tension (150 kiloVolts) destiné à assurer la commercialisation des excédents de production

et de permettre le développement industriel de la région. « Le réseau de transport d’énergie de la Cie du Midi permettra de

diffuser la force motrice dans les régions desservies par les voies

ferrées électrifiées dit Paul. La construction électrique transformeront

Tarbes en un second Grenoble ». Le Midi soutient le développement de l'électrochimie avec la production d’engrais à Lannemezan; les 'Constructions électriques de France' (CEF) s'installent à Tarbes pour fabriquer des locomotives électriques et des turbines hydrauliques. Avec les 'Forges

et ateliers des Pyrénées' pour les conduites forcées, l'’Electro-Céramique'

pour les isolateurs, cet ensemble suscite la création de quinze mille

emplois dans la région bigordanne.

De l'alternatif au continu

En novembre 1918, quelques jours après l'Armistice, le ministère des Travaux publics

installe un Comité d'études pour l'électrification des chemins de fer. A son instigation, en 1919 des

missions

techniques se rendent en Suisse, en Italie, en Grande-Bretagne, puis

aux États-Unis sous l'impulsion d'Hippolyte Parodi de la Cie du Paris-Orléans (P.-O.) pour aboutir à une décision

ministérielle du 29 août 1920 qui unifie le système

d'électrification ferroviaire français en courant continu

1,5 kV.

Le Midi doit s'adapter à ces dispositions. En 1924 la

rocade pyrénéenne jusqu’à Toulouse est équipée en 1500 v. continu avec ses

prolongements Pau - Puyoo (1925) et Bayonne (1930). Les antennes Bayonne - Saint Jean Pied de

Port, Puyoo, Oloron,

Lourdes - Pierrefitte, Tarbes - Bagnères de Bigorre, Lannemezan -

Arreau, Montréjeau - Luchon, suivent le mouvement. Quant à la radiale Bordeaux -

Irun, électrifiée elle est équipée des fameuses ogives du Midi de 1926 à 1929.

Les ogives caractéristiques de la ligne Bordeaux-Dax. A droite la caténaire souple et les pylones en béton de la rocade pyrénéenne. Au sommet des supports, la ligne triphasée H.T. destinée aux sous-stations

Répondant au même souci de modernisation, de 1902 à 1907 Jean-Raoul Paul

et Théophile Ducousso (Thomson-Houston) équipent en block

automatique la ligne des Landes entre Bordeaux et

Dax. Le 'block

P.D.'

est une évolution du système Hall à induction développé à l'origine

pour le métropolitaine parisien que le Midi commence à installer entre

Langon et Montauban avant de l'étendre à la rocade pyrénéenne.

Block 'P. D.' à la bifur d'Empalot sur la ligne Toulouse-Dax. sur la voie de gauche un carré d'arrêt fermé, sur celle de droite un disque de préavertissement (DR)

Traction

Issues de l'usine des CEF à Tarbes,

avec leurs quatre essieux moteurs les BB Midi sont des machines

adaptées au service mixte, marchandises et voyageurs. Ces bonnes

à tout faire du rail sont d'ailleurs appelées à une longue carrière jusqu'à la fin du vingtième-siècle, voire à servir de modèle pour de nouvelles séries de machines commandées par la SNCF. La E 4002 a inauguré la traction électrique entre Pau et Tarbes en octobre 1922. Cette première série de machines est suivie de 1928 à 1932 par quatre-vingt-dix locomotives de

deuxième génération (4100 et 4600 à la SNCF) plus puissantes et dotées de

freinagage rhéostatique fort utile sur les lignes pyrénéennes,

enfin de 1934 à 1935 au moment de l'électrification des dernières

lignes du Midi d'une soixantaine de machines (4200 et 4700 à la SNCF) équipées du

freinage par récupération.

A l'époque de la SNCF, trois générations de BB-Midi au dépot de Toulouse, de dr. à g., première, troisième et deuxième série (DR)

Contrairement aux précédentes, les locomotives de vitesse du Midi ont une carrière plus ephémère. En 1913 le Midi commande aux CEF deux prototypes de '2C2' dotées de moteurs Westinghouse. Mais la décision de 1920 nécessite de revoir les bleus et conduit à l'adoption de moteurs Dick-Kerr plus volumineux. Les E 3101 et 3102 livrées en 1923 sont suivies de huit machines dont les moteurs disposés verticalement qui en agissant comme des gyroscopes favorisent la stabilité de marche jusqu'à 130 km/h. Affectées aux dépôts de Tarbes et de Bordeaux-Saint-Jean, ces 2C2 sont affectées aux trains express et de messageries et à partir de 1927 elles prennent en charge le 'Sud-Express' entre Bordeaux et lrun. Cependant pénalisées par une puissance limitée et un adhérence insuffisante, leur disposition mécanique pose des problèmes de la lubrification, cause d'avaries récurrentes. Elles sont remplacées à partir de 1932 par des 2D2 construites par les CEF et AEG-Kleinow (série 5001 à 5024 à la SNCF), des machines plus puissantes, mais moins réussies que leurs contemporaines du P.-O.

Les Transpyrénéens et la ligne des Causses

L'histoire des trans-pyrénéens illustrent la particularité

des

relations franco espagnoles. La demande de liaison ferroviaire provient des autorités hispaniques, mais ne suscite que

réticences de ce côté-ci des Pyrénées où elle apparait

surtout comme un exploit technique. Sur les cinq

itinéraires envisagés, seuls deux ont abouti. Mais à peine mis en service, ils ont été victimes des événements politiques : la guerre

civile en Espagne, un

trafic marchandise soutenu pendant la

Seconde

Guerre mondiale pour exporter du tungstène en Allemagne, puis la fermeture de la frontière avec l'Espagne au

lendemain du conflit.

Dans les années 1960, un très court train de marchandise sur le pont de l'Estanguet (DR)

|

En

gare de Canfranc une rame voyageur en attente de départ le long d'une

rame de matériel agricole destiné à l'Espagne (DR)

|

Selon Bouneau le transpyrénéen occidental destiné à relier Pau à

Saragosse est perçu comme un cadeau empoisonné par J-R Paul, lequel n'a entrepris sa construction qu'après avoir obtenu les garanties de compensation d'une exploitation

déficitaire par l'Etat. Reste que "grâce à l'électricité, la traction ferroviaire a vaincu les Pyrénées" célèbre la revue 'La Science et la Vie' en aout 1928.

Les

difficultés de construction ont été considérables avec des rampes de

plus de 4 % et la construction d'un tunnel hélicoidal permettant d'atteindre le tunnel du Somport à 1100 mètres d’altitude.

Reste que le trafic voyageur n'a jamais dépassé la centaine par jour

dans

les

années 1950, alors qu'une journée est nécessaire pour

effectuer les 311 km de Pau à Saragosse. Quant aux marchandises, avec

un tonnage train limité à 480 tonnes compte tenu de son profil, la

ligne n'a vu

transiter qu'un maximum de 65 000 tonnes en 1965 dont

seulement 1.700 dans le sens

Espagne-France. Moyennant quoi la coupure accidentelle du pont de

l’Estanguet en 1970 aboutit à son abandon au delà de Bedous.

Belle vue hivernale de Jean-Louis Poggi publiée dans L''Histoire

du rail transpyrénéen' (ed. La Regordane), croisement de deux trains en

gare de Merens les Vals en 1979

Le transpyrénéen oriental

destiné à la liaison

Toulouse - Barcelone a connu un destin moins fâcheux. La ligne

d'Ax-les-Thermes à Bourg-Madame via le tunnel du Puymorens et La Tour

de Carol à

1250 mètres d'altitude est inaugurée en juillet 1928 en présence du roi Alphonse XIII et du président Paul Doumergue.

Mais la liaison n'a jamais profité du projet de mise à voie

normale de la ligne espagnole

Ripoll Puigcerda électrifié en 1500 volts continu, mais à l'écartement

de 1,67 m.

En fait, le trafic ferroviaire entre la France et l'Espagne s'est

surtout développé sur les des deux lignes littorales, à l'Ouest via

Handaye et à l'Est via

Cerbère. En 1934, le mouvement des

marchandises représente 308 000 tonnes à Cerbère et 248 000 à Hendaye,

pour 10 500 tonnes à Canfranc et le chiffre dérisoire de 3 100 à Latour de Carol. A

partir des années 1950, les deux lignes littorales accaparent plus de

85%

du trafic de marchandises, alors que le transit y est facilité par la changements

d’essieux des wagons Transfesa et l'adaptation des trains Talgo.

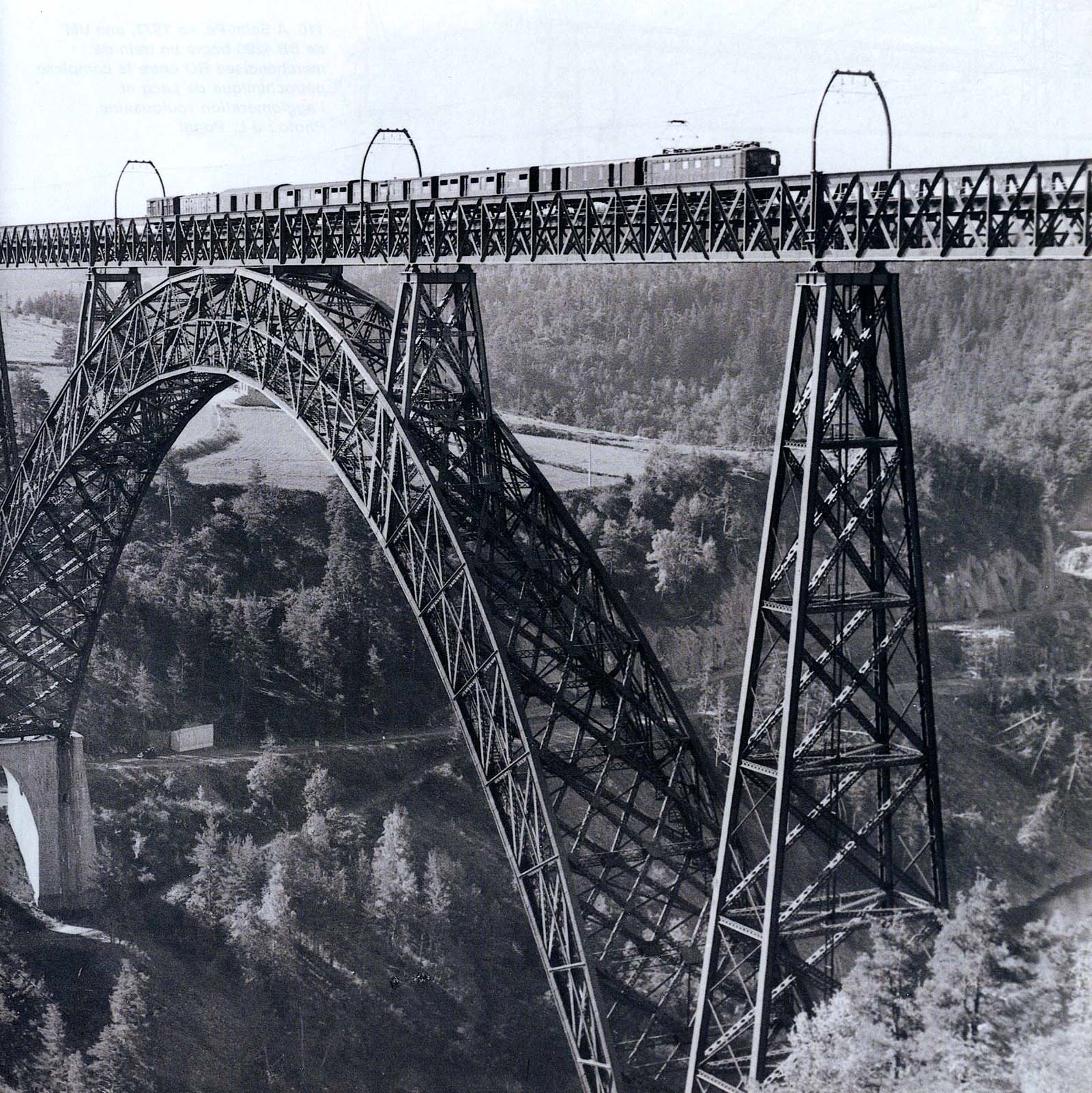

Dans le Massif central, selon Clive Lamming le Midi a souhaité que la ligne des Causses, i. e. de Béziers à Neussargue (Cantal) amorce une relation avec Paris. Electrifiée en 1932, elle traverse les magnifiques paysages de la Margeride et se signale par quelques ouvrages d'art spectaculaires comme le célèbre viaduc de Garabit construit par la société Gustave Eiffel dans les années 1880 au franchissement des gorges de la Truyère. Cet ouvrage long de 565 m et culminant à 122 m au-dessus de la rivière est aujourd'hui inscrit à l'inventaire du patrimoine historique.

Dans le Massif central, selon Clive Lamming le Midi a souhaité que la ligne des Causses, i. e. de Béziers à Neussargue (Cantal) amorce une relation avec Paris. Electrifiée en 1932, elle traverse les magnifiques paysages de la Margeride et se signale par quelques ouvrages d'art spectaculaires comme le célèbre viaduc de Garabit construit par la société Gustave Eiffel dans les années 1880 au franchissement des gorges de la Truyère. Cet ouvrage long de 565 m et culminant à 122 m au-dessus de la rivière est aujourd'hui inscrit à l'inventaire du patrimoine historique.

Dans les années 1950, tracté par une BB 4200 un train mixte marchandises-voyageurs franchit à 40 km/h le viaduc de Garabit (DR)

La fusion du 'Paris-Orléans' et du 'Midi'

La fusion des compagnies du Midi et du Paris-Orléans

est une conséquence de la crise de 1929 avec une baisse de

8% du trafic voyageur et de

10% des

marchandises. Le raprochement opéré en 1934 avec le P.-O. a donc des

justifications

économiques; il s'agit de simplifier l’exploitation de deux

réseaux géographiquement complémentaires tout en affirmant le volonté

de coordination rail - route et avant une nationalisation qui

interviendra quatre ans plus tard. Il n'empêche le

'P.-O. Midi' poursuit son effort de modernisation. Le lancement du plan Marquet

permet la pose d'une nouvelle ligne très haute tension dans le Massif

central et l'électrification de la ligne du Médoc qui relie Bordeaux à l'embarcadère transatlantique du Verdon.

la gare maritime du Verdon en 1934 (DR)

De même la mise sous tension de l'artère Montauban - Sète est réalisée en 1935

grâce à un budget public de 380 MF, le tiers de la somme

étant consacré à l’acquisition de locomotives

dont une soixantaine de BB 4200-4700 pour service mixte. L'opération a pu

s'effectuer malgré

les réticences du Midi confrontés à la volonté du P.-O. d'achever

l'électrification de la radiale Paris-Bordeaux. Reste

qu'en 1937, l'ensemble 'P.-O. Midi' peut revendiquer l'électrification

de 40%

du réseau ferré français, la prise en charge de 60 % de son trafic

et l'usage ininterrompu de la traction électrique entre

Paris et la frontière espagnole. La

SNCF complètera ces dispositions en équipant en 1500 v.

continu la section Brive-Montauban (1943) et beaucoup plus tard les lignes Bordeaux-Montauban (1980) et Narbonne- Port Bou

(1982).

Le réseau Midi en 1934 au moment de sa fusion avec le P.-O.

Bibliographie et crédit photos

Benaudo J., ‘Sur les rails de Midi-Pyrénées’, Les eds. du Cabri, 2011

Charmentier G., 'Locomotives électriques de type BB Midi et leur descendance', eds. du Cabri, 1984

Génelot P., Leleu T. et al., ‘Histoire du rail transpyrénéen’, La Régordane, 1990

Vergez-Larrouy J-P., ‘Les chemins de fer du MIdi’, LVDR-La Régordane, 1995