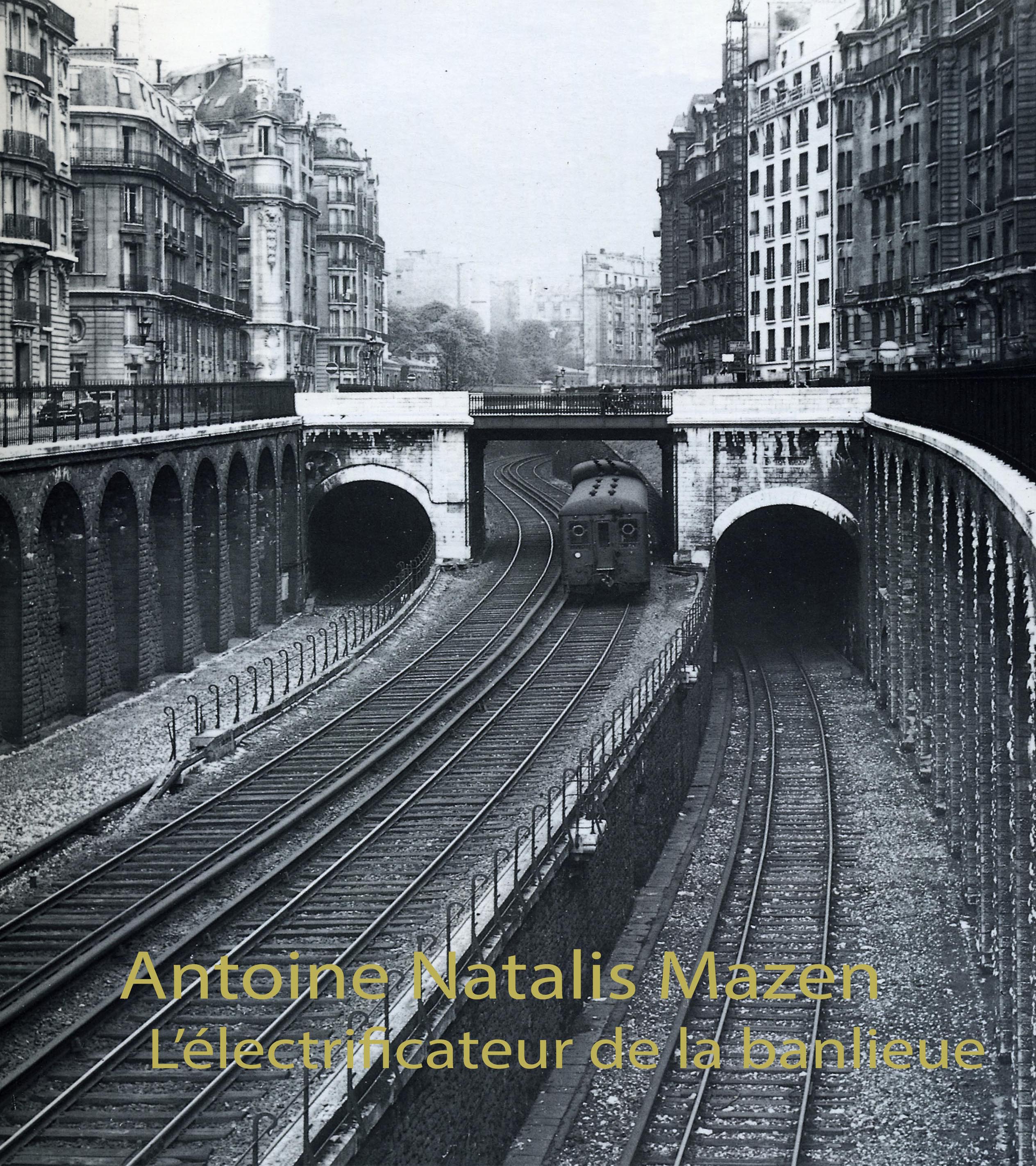

A Paris intra-muros dans les années 1950, une rame standard dans la tranchée aujourd'hui recouverte entre les stations 'Passy - La Muette' et 'Henri Martin' (B. Carrière) L'électricité est l'une des vedettes de l'exposition universelle de 1900 à Paris avec la mise en service de la première ligne du métropolitain et l'électrification par la Cie du Paris-Orléans de la ligne de la gare d'Orsay à Juvisy. La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest aurait voulu participer à l'évènement en mettant en service une ligne électrifiée entre la gare souterraine des Invalides et Versailles. Le responsable de son service électrique, Antoine-Natalis Mazen (1863-1934) un centralien de la promotion 1885 avait essayé un prototype de locomoteur alimenté par troisième rail et la Compagnie avait fait construire une centrale électrique aux Moulineaux. Mais c'était compter sans certains aléas (Bruno Carrière, 'Les trains de banlieue', t. I de 1837 à 1938, LVDR, 1997).  Locomoteur construit sur un truck de la locomotive thermo-électrique Heilmann de 1892 (cl. coll. B. Carrière) Ce n'est qu'en 1902 avec

l'achèvement du tunnel de Meudon,

long

de 3,3 km et établi en rampe de 0,8 %, que les premières rames Sprague

suivies des automotrices de première série commencent à parcourir la

ligne des Invalides à Versailles Rive-Gauche. Mazen a choisi de privilégier le service d'automotrices plus souple que le recours à des rames tractées. Reste que ces luxueuses infrastructures et le choix du matériel ont contribué à mettre la Compagnie sur

la paille. Lourdement déficitaire, car chargée des deux tiers du trafic de la banlieue

parisienne, la Cie. de l'Ouest est absorbé en 1909 par les Chemins de fer de l’État où l'ingénieur centralien qui accède à un poste de direction va donner la mesure de ses compétences. En 1910, il présente un programme général d'améliorations de la banlieue de la gare Saint-Lazare dont une partie serait souterraine, pour un montant estimé à cent millions de francs et pour lequel il obtient une déclaration

d'utilité publique en 1913. Mais le déclenchement de la Première Guerre mondiale suspend l'opération.

Des automotrices de première série circulent sur la ligne des Invalides à Versailles R-G en 1913. Ce matériel confortable et très moderne pour l'époque est doté de portes à fermetures automatiques, du chauffage électrique et d'attelages automatiques Boirault, permettant de former des rames réversibles jusqu'à quatre unités. (cl. B. Carrière) Trois jours après l'Armistice, le 14 novembre 1918, le ministère des Travaux publics installe un 'Comité d'études pour l'électrification des chemins de fer'

qui réunit les représentants des grands réseaux, Hippolyte Parodi du P.-O. qui prône l'adoption du continu 1500 volts pour électrifier son réseau y compris de banlieue, Ferrand du PLM et Mazen

pour l'État. N'hésitant pas à contrarier les vues de Parodi, Mazen

réaffirme les choix techniques opérés avant-guerre : "l'électricité n'a pas encore

fait ses preuves en grande traction ferroviaire. Aux Etats-Unis, elle a

surtout été source de difficultés techniques et économiques; par

exemple elle ne permet pas de faire mieux que les locomotives à vapeur.

Ainsi pour les trains de marchandise, quel que soit le mode de traction

on reste tributaire de la limite de résistance des attelages. Au reste,

l'électrification des chemins de fer n'est intéressante que pour les

lignes de banlieue où on peut faire circuler des automotrices à

adhérence totale, d'où d'ailleurs (notre) préférence pour le courant

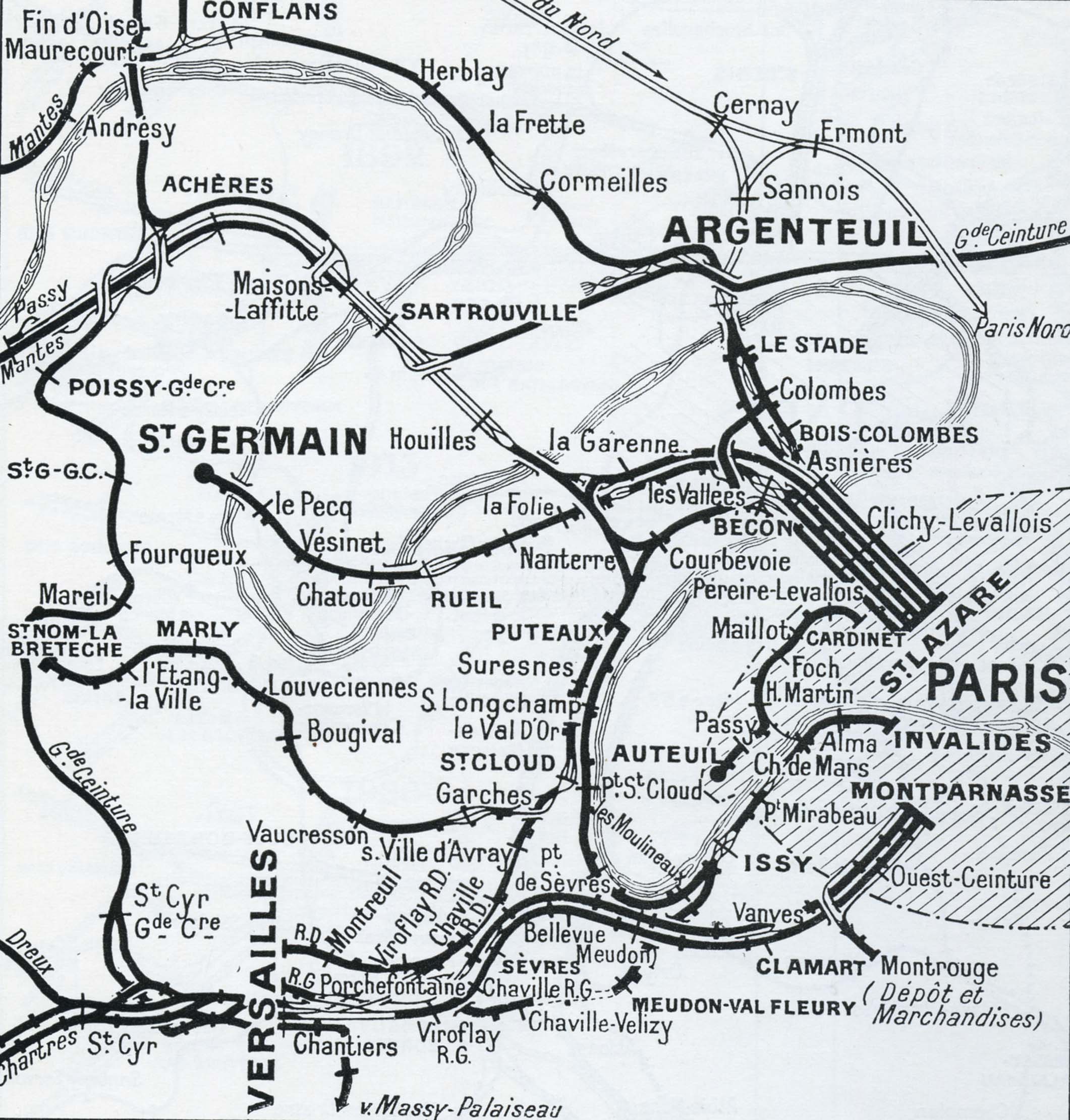

continu basse tension plus pratique sur ce type de matériel». En mars 1920, il présente son propre programme

devant une 'Commission d'études pour

l'électrification des lignes de banlieue parisienne'. Très innovant, celui-ci porte sur la spécialisation

de 350 km. de lignes spécialisées au départ de Paris Saint-Lazare. Celles-ci sont divisées en trois groupes dont les stations seraient dotées de quais hauts

(G.2 vers Versailles, G.3 vers Saint Germain-en-Laye, G.4

vers Argenteuil), découpées en zones limitées par des terminus

intermédiaires et où la sécurité serait assurée par blocks automatiques lumineux, inédits

en France, permettant de réduire à 80 secondes l'intervalle entre circulations. C'est la première fois qu'un ensemble cohérent présente les caractéristiques d'un réseau de banlieue moderne, à l'instar de ceux qui seront réalisés à l'étranger sur le Southern britannique ou le S-Bahn berlinois, eux aussi électrifiés en continu basse-tension. Ayant pris sa retraite dans les années vingt, Mazen s'installe à La

Roche-sur-Yon où il décède en 1934, l'année d'achèvement des travaux de la banlieue Saint-Lazare.

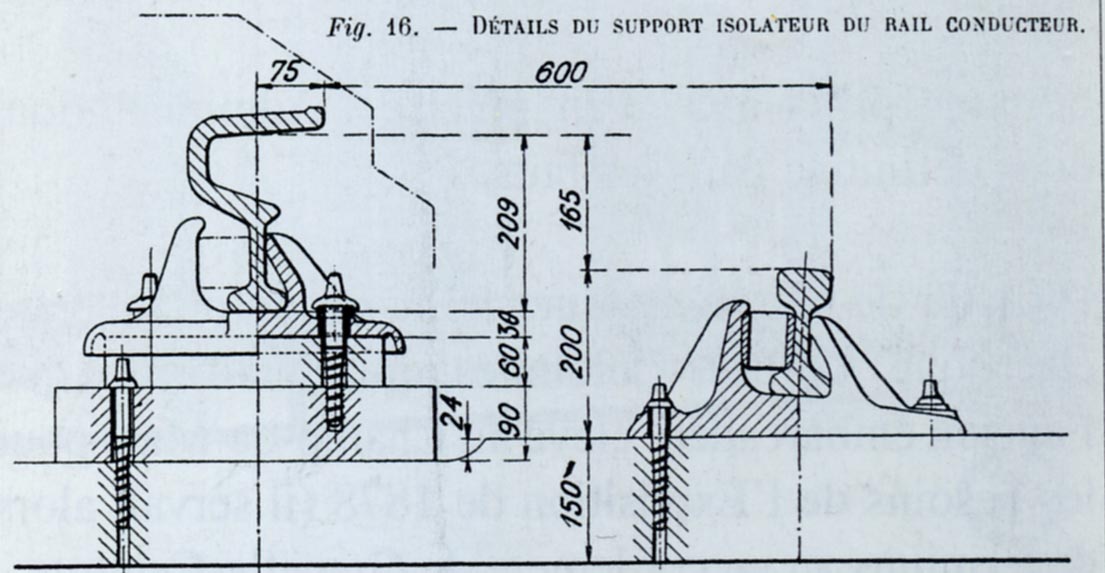

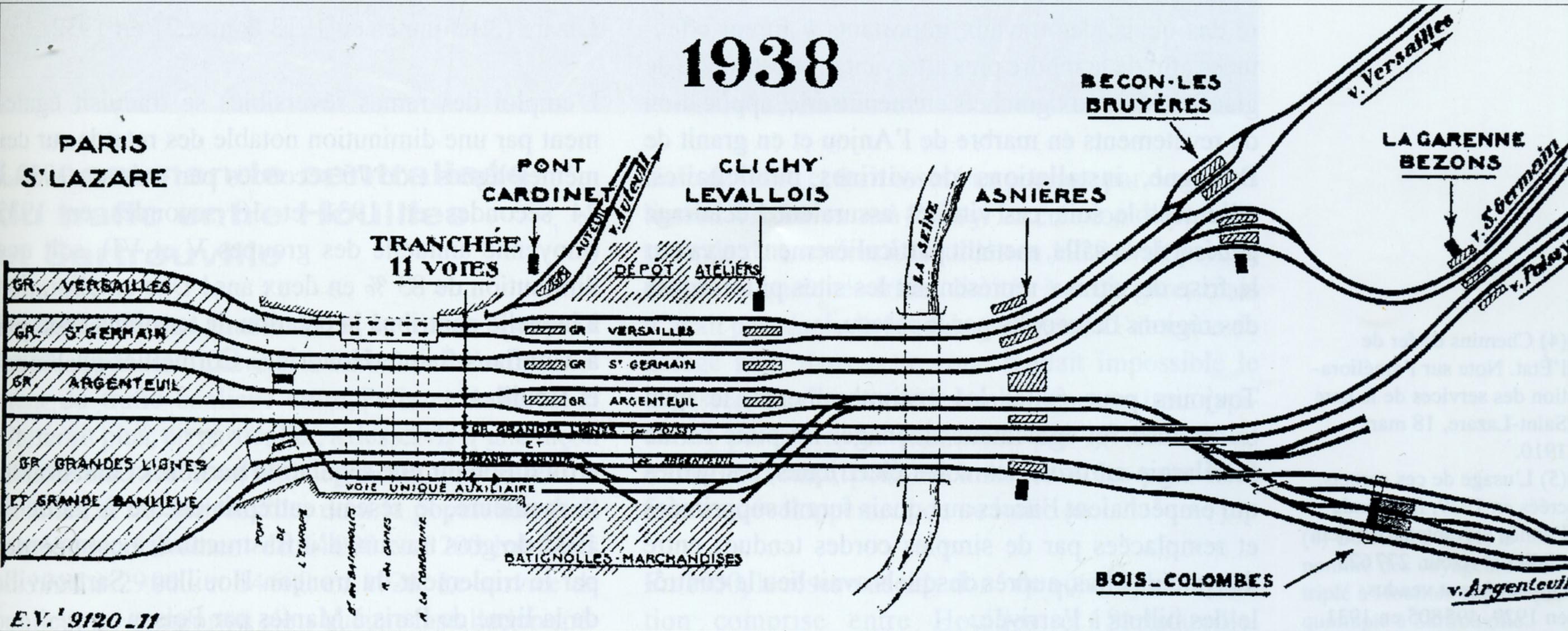

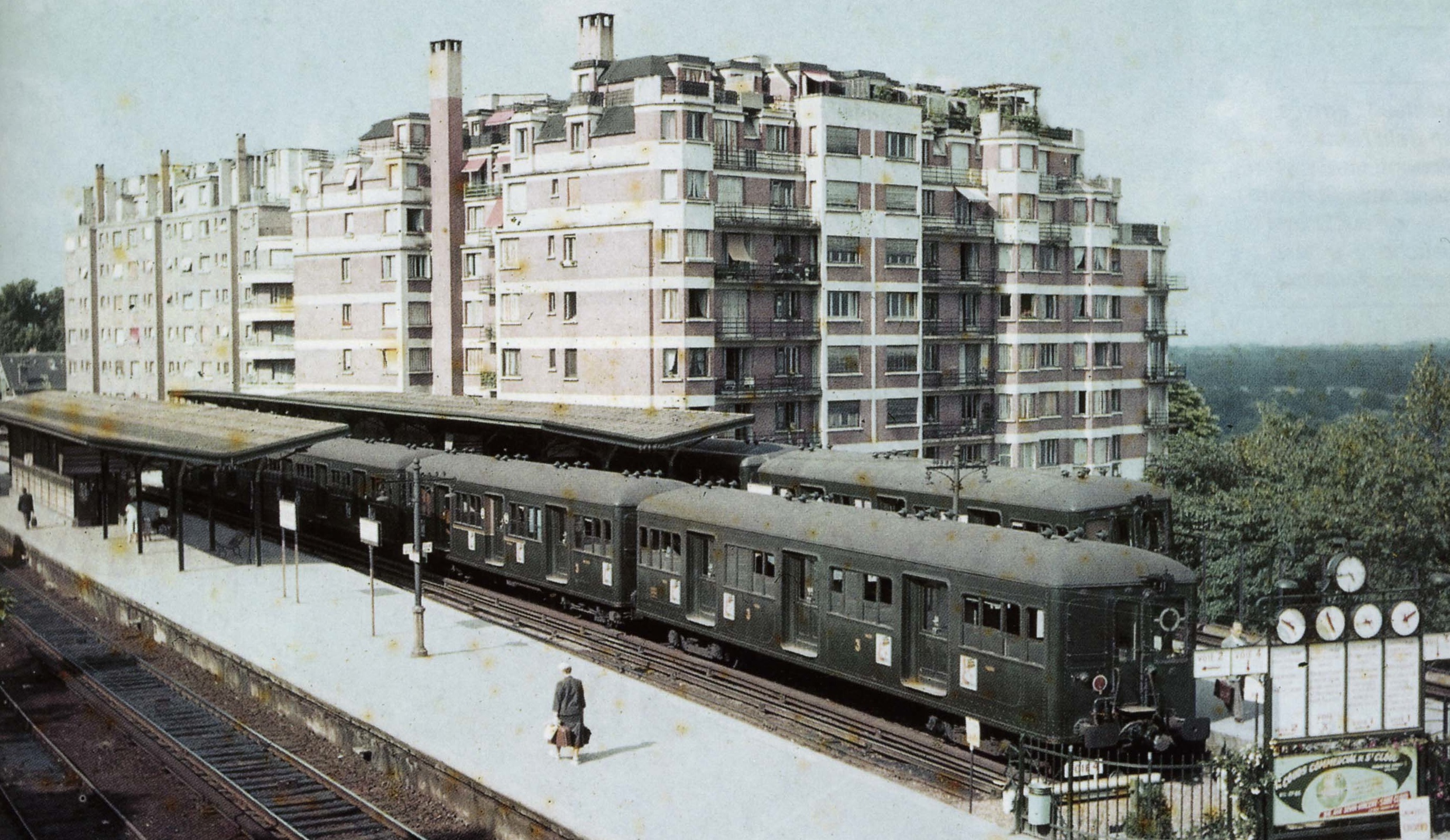

(doc. Lartilleux) La fourniture d'énergie est assurée par les centrales thermiques de l''Union d'Electricité' aux Moulineaux et à Nanterre qui alimentent des sous-stations - dont certaines automatisées équipées de redresseurs à vapeur de mercure (Cardinet, Saint Germain, etc.) chargées d'alimenter un troisième rail en continu 650 puis 750 volts. Le contact avec le matériel de traction est assuré par en dessous grâce au 'rail Mazen' d'un profil qui permet d'éviter les arcs électriques en cas de verglas, mais non sans susciter certains risques d'électrocution.   (coll. B. Carrière) Avec les 'rames standards', l'Etat abandonne la formule d’automotrices simples pour adopter le dispositif du couplage permanent d'une automotrice et de sa remorque, l'ensemble est équipé à chaque extrémité d'une loge de conduite et d'attelages automatique Boirault. Cette formule permet la formation de rames de six à huit voitures, offrant jusqu'à près d'un millier de places. Deux cent 'rames standard' sont construites de 1924 à 1930 par De Dietrich et leur équipement électrique, très fiable, fourni par Thomson-Houston. Leurs caisses en forme de 'caisson-poutre', gage de robustesse, comporte trois portes doubles et ne dépassent pas 20 mètres de long, ce qui leur permet de desservir des quais en courbe nombreux sur la banlieue Saint-Lazare. Cet ensemble de matériel homogènes et d'une grande fiabilité - 90% de disponibilité et 300 000 km entre révisions générales, répertorié dans les séries Z 1300 et 1400 à la SNCF, assurera un service sans défaillances jusqu'à son amortissement une cinquantaine d'années plus tard.

L'aménagements

de la

Gare Saint Lazare et de la tranchée des

Batignolles a impliqué d'importants travaux d'aménagement jusqu'à la

traversée de la

Seine et Asnières ou

s'opère l'éclatement du réseau en trois groupe, le terminus

de la ligne d'Auteuil étant reporté à Pont Cardinet avec son

électrification.

1924 voit cohabiter d'anciennes voitures à impériales et une rame

standard toute neuve. On remarquer la signalisation mécanique et l'allongement

provisoire du quai réalisé en planches (cl. coll. B. Carrière)

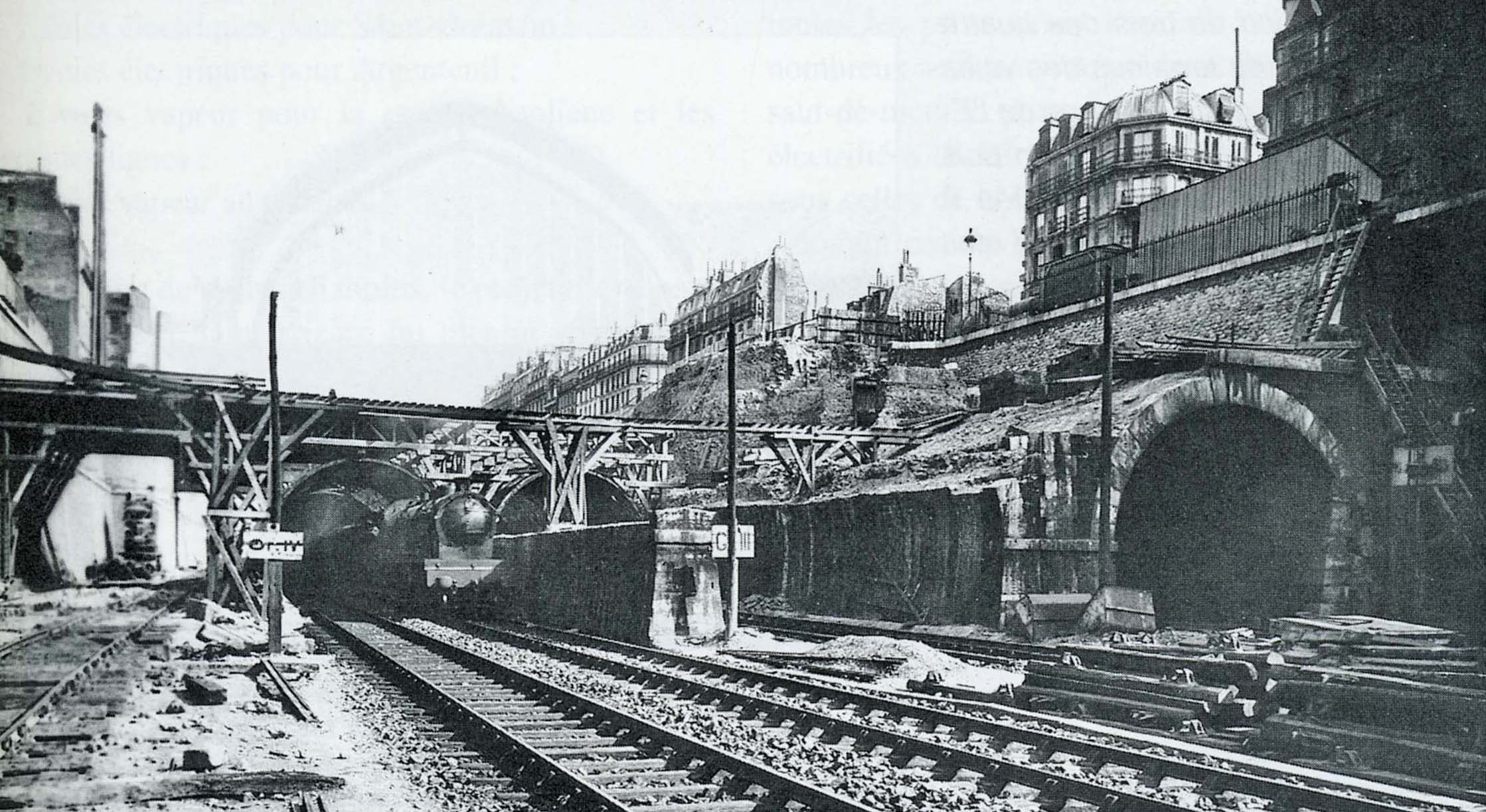

La démolition des tunnels des Batignolles est réalisée de 1923 à 1926. La récupération de l'emplacement de leurs piédroits permet d'augmenter le nombre de voies à huit auxquelles s'ajoutent les deux voies du tunnel préservé (cl. B. Carrière).  En 1934, le pont de la place de l'Europe vient d'être reconstruit et la signalisation lumineuse est désormais en place (cl. B. Carrière)

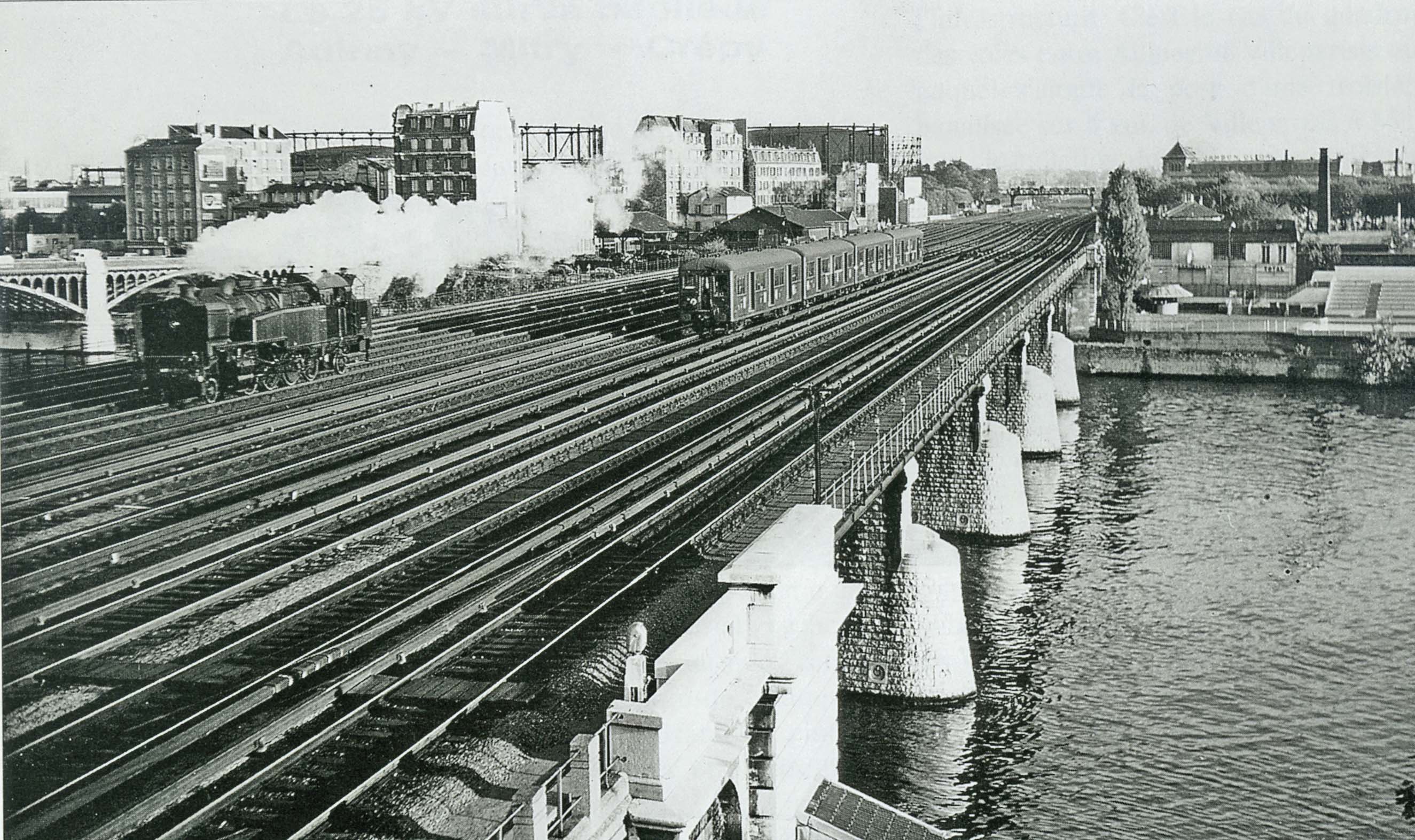

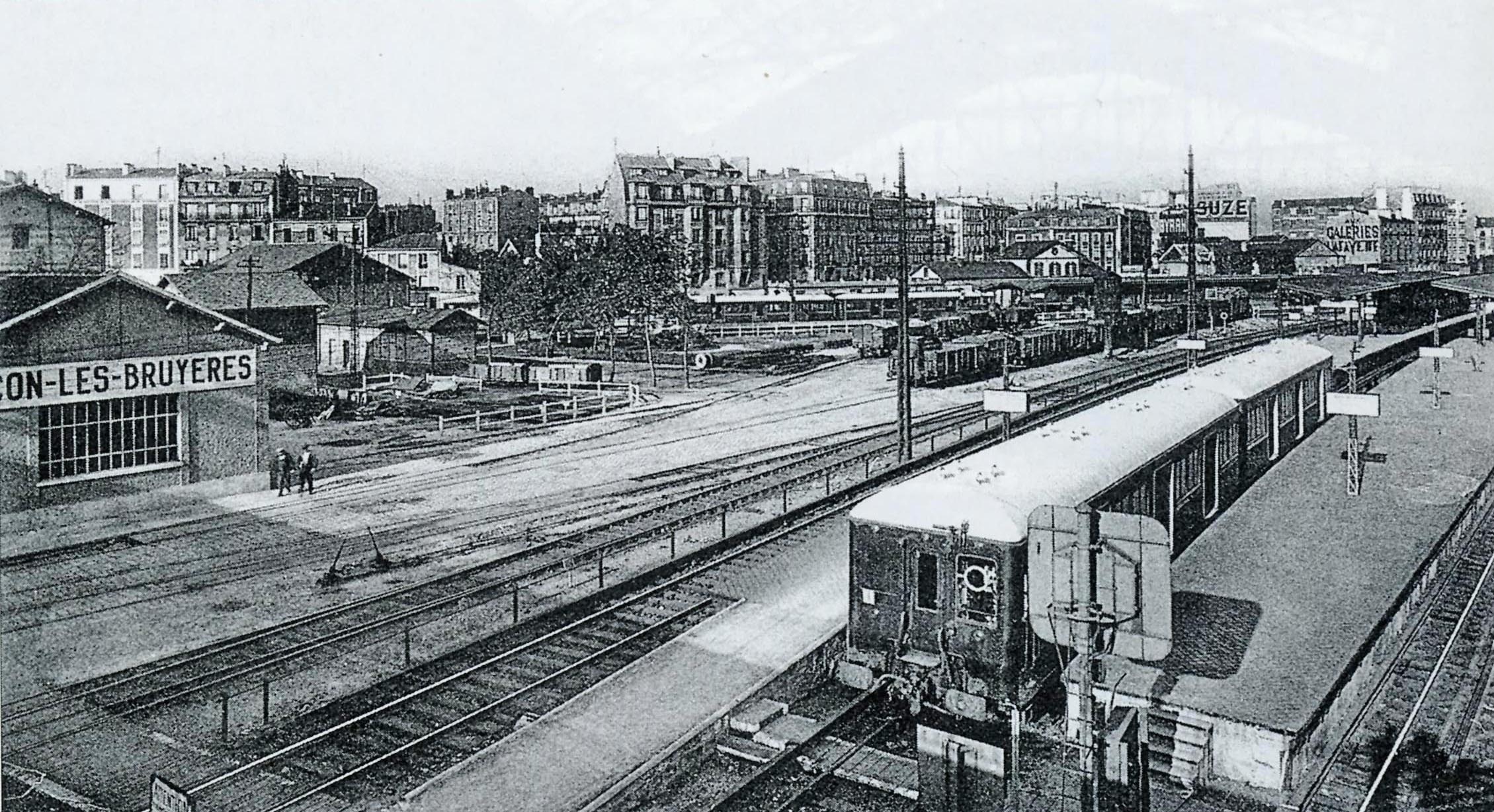

Elargi en 1913, le pont d'Asnières passe de 6 à 10 voies. Au temps de la SNCF, sur le groupe 3 une rame standard vers Saint-Lazare croise une 141 TC circulant haut-le-pied (cl. B. Carrière)  Dans les années 1930, le saut de mouton entre Asnières et Bois Colombes voit passer de gauche à droite, un train de grande la ligne en provenance de Rouen, les voies du groupe quatre vers Argenteuil et une rame de grande banlieue venant de Conflans Sainte-Honorine se dirigeant vers Saint-Lazare (cl. Hachette) Le Groupe 2, vers Saint-Cloud, Versailles R-D et Puteaux Issy-les-Moulineaux

Les groupes 2 et 3 à Becon-les-Bruyères en 1926 (cl. B. Carrière)  Dans les années 1950, une rame de première série descend vers Issy les Moulineaux (cl. B. Carrière)  DE DE A la même époque, les voies en impasse de la gare de Saint-Cloud (cl. B. Collardey)  Affluence à 'Chaville R-D' dans les années soixante (cl. B. Collardey) Le groupe 3, vers Rueil et Saint Germain en Laye

En 1927, la traction électrique atteint 'Saint-Germain en Laye' sous l'esplanade du chateau (cl. B. Carrière)  Aux débuts de l'exploitation électrique, l'arrivée d'un train au niveau de la sous-station de 'Saint-Germain' (cl. B. Carrière)  'Nanterre La Folie' en 1967 en cours des travaux de raccordement avec le RER-A. A dr., les bâtiments de la nouvelle université (cl. B. Collardey)

Un couplage de 'standards' et leurs panneaux publicitaires 'Banania' sur le viaduc du Pecq (cl. B. Collardey) Le groupe 4, vers Bois-Colombes et Argenteuil  En 1934, travaux de la mise en tranchée entre Asnières et Bois-Colombes avec une 141-TC en pousse d'un train de voitures 'Talbot' de la grande banlieue (cl. B. Carrière)  La nouvelle gare de Bois-Colombes et son architecture typique des années 1930 (B. Carrière)  Située en hauteur, la station de Colombes en 1936 (B. Carrière) Sanctionnant l'œuvre modernisatrice de Mazen, le trafic de la banlieue Ouest de 15 millions de voyageurs en 1888 passe à 35 millions en 1908 et frôle les 100 millions en 1939. Sur un total d’un demi-million de banlieusards transportés quotidiennement à la veille de la Seconde Guerre mondiale, avec ses 270 000 voyageurs la gare Saint-Lazare se taille la part du lion devant celle du Nord (130 000), de l’Est (90 000), de Lyon (55 000), d’Austerlitz (30 000) et de Montparnasse (16 000).   Dans les années 1930, affluence à l'arrivée en gare Saint-Lazare (coll. B. Carrière)  En 1966, la banlieue Saint-Lazare est électrifiés en alternatif monophasé 25 kV - 50 Hz. Une Z 1400, encadrée à gauche par une Z-6400 et à droite par une Z-6100 dont on remarque la différence de gabarit, assure ses dernières missions sur la banlieue 750 volts c.c. (cl. B. Collardey)

BIBLIOGRAPHIE

Bouchez P., 'De Paris Saint-Lazare à Versailles et Saint-Nom la Bretèche (1839-2007)', Le Vie Du Rail, 2007Carrière B., 'Les trains de banlieue', t. I de 1837 à 1938, LVDR, 1997 Carrière B., 'La saga de la petite ceinture', LVDR, 1991 Collardey B., 'Les trains de banlieue', t. II de 1938 à 1999, LVDR, 1999 Jacquot A. '130 ans de trains sur la ligne d'Auteuil', Ed de L'Ormet, 1987 Lartilleux H., 'Géographie des chemins de fer français', Chaix - Desfossés-Néogravure, 1966 Machefert Tassin Y., La traction électrique in 'Histoire des chemins de fer en France', t. 1, Les Presses Modernes, 1963 Redoutey G., 'Les automotrices électriques en France. Un siècle d'évolution', LVDR, 2015 |